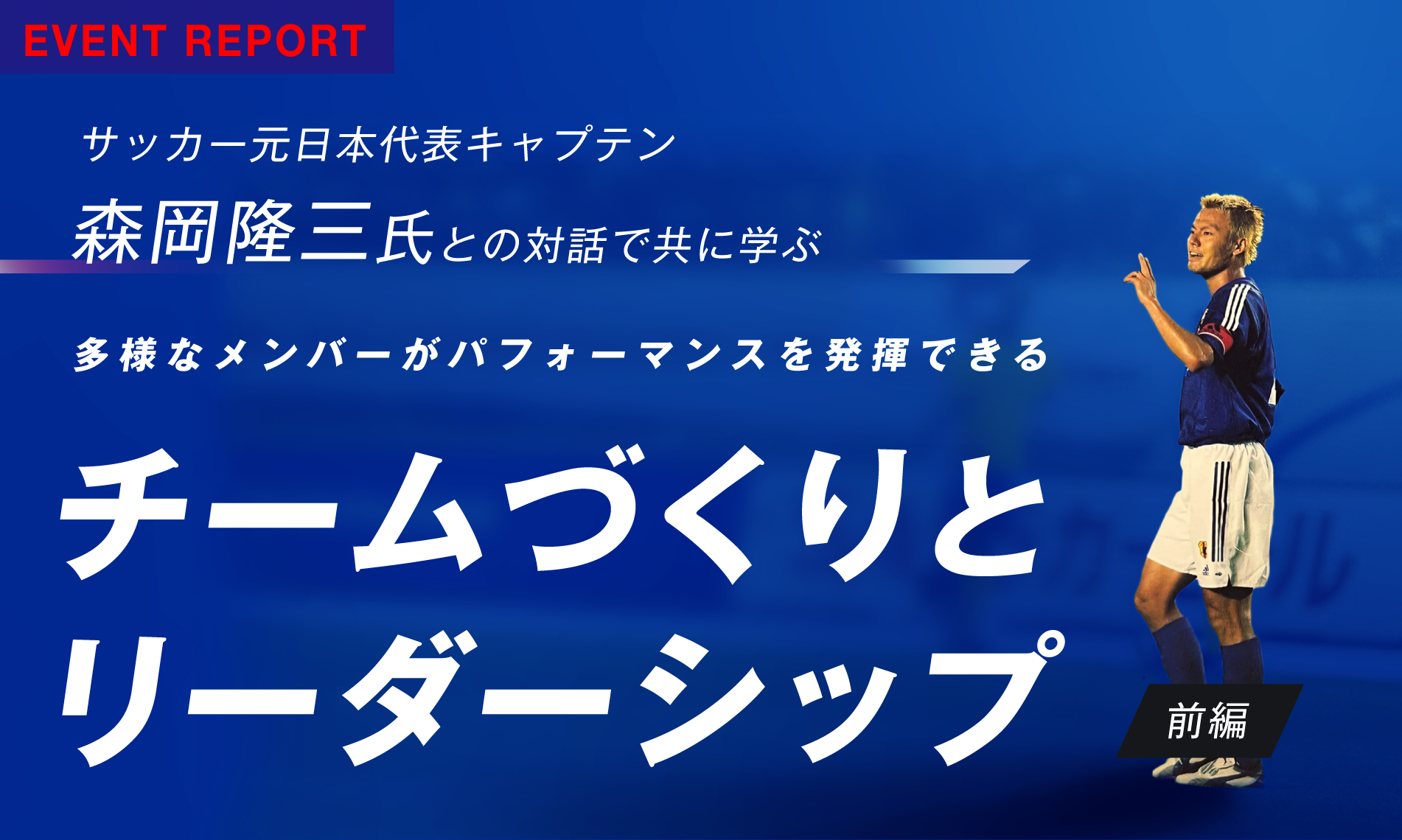

2024年10月16日、日韓サッカーワールドカップでキャプテンを務めた森岡隆三氏をゲストにお招きし、イベントを開催しました。イベント前半は、森岡さんが選手時代に名将から学んだリーダーシップ。後半は、ご自身の指導者経験をもとに、現代のリーダーに求められる要素などをご講演いただきました。

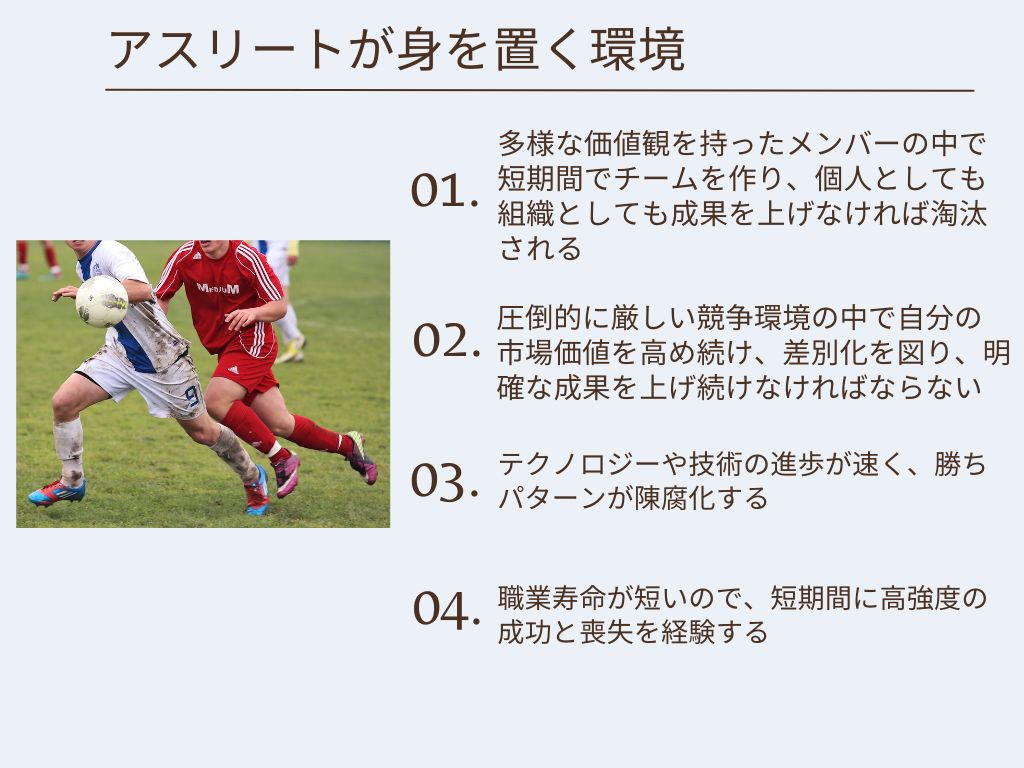

現在、アスリートの環境とビジネスの環境は、非常に近しくなってきています。そのため、プロスポーツの世界で成果を上げ続けてきたトップアスリートから学ぶ意義も大きくなってきています。

イベントの内容をダイジェストでご紹介します!チームビルディングやリーダーシップを考える際のヒントとして、ぜひお役立てください!

イベントの内容をダイジェストでご紹介します!チームビルディングやリーダーシップを考える際のヒントとして、ぜひお役立てください!

目次 ※クリックすると各章にジャンプします

【登壇者】森岡 隆三氏

クリアソン新宿 クラブリレーションズオフィサー兼クラブフットボールアドバイザー

サッカー元日本代表/日韓W杯キャプテン/Jクラブの監督・コーチ

〇森岡 隆三氏 詳細プロフィール

【選手時代】

• 1975年に生まれる

• 1978年、3歳でサッカーボールに興味を持つ

• 1988年、桐蔭学園中学に進学

• 1991年、桐蔭学園高校に進学

• 1994年、鹿島アントラーズにプロ契約

• 1995年、清水エスパルスにレンタル移籍、その後完全移籍

• 1999年、日本代表初選出

• 2000年、オリンピック日本代表

• 2002年、World Cupで日本代表キャプテンをつとめる

• 2006年、31歳で京都サンガF.C.に入団

• 2008年、現役引退

【選手時代】

• 1975年に生まれる

• 1978年、3歳でサッカーボールに興味を持つ

• 1988年、桐蔭学園中学に進学

• 1991年、桐蔭学園高校に進学

• 1994年、鹿島アントラーズにプロ契約

• 1995年、清水エスパルスにレンタル移籍、その後完全移籍

• 1999年、日本代表初選出

• 2000年、オリンピック日本代表

• 2002年、World Cupで日本代表キャプテンをつとめる

• 2006年、31歳で京都サンガF.C.に入団

• 2008年、現役引退

【監督時代】

• 2009年、京都サンガのコーチとして活動する

• 2013年、京都サンガU18の監督を務める

• 2014年、JFA 公認S級コーチの勉強を始める

• 2017年、ガイナーレ鳥取の監督に就任

• 2018年、 Criacao Shinjukuアドバイザーに就任

• 2019年、 清水エスパルス アカデミーアドバイザー就任

• 2020年、 清水エスパルス アカデミーヘッドオブコーチングに就任

• 2009年、京都サンガのコーチとして活動する

• 2013年、京都サンガU18の監督を務める

• 2014年、JFA 公認S級コーチの勉強を始める

• 2017年、ガイナーレ鳥取の監督に就任

• 2018年、 Criacao Shinjukuアドバイザーに就任

• 2019年、 清水エスパルス アカデミーアドバイザー就任

• 2020年、 清水エスパルス アカデミーヘッドオブコーチングに就任

【ファシリテーター】神田 義輝氏

株式会社Criacao(クリアソン)、元水戸ホーリーホック取締役

1.トップアスリートから学ぶ意義

―最近、ビジネスの世界で、トップアスリートのマインドや行動に注目が集まっている理由を、Criacao神田さんが話してくれました。

神田:近年、厳しいプロスポーツの世界で長年成果を出し続けてきたトップアスリートのマインドや行動には、ビジネスの世界でも通じる「学び」が多いと注目されるようになってきています。

なぜかというと、アスリートが身を置く環境と、ビジネスの世界が似てきているからです。

なぜかというと、アスリートが身を置く環境と、ビジネスの世界が似てきているからです。

まず、アスリートが身を置く環境からお話ししましょう。アスリートが所属するプロチームには、多様な価値観を持ったメンバーがいて、かつ短期間で次々とメンバーが入れ替わります。そのような中、アスリートは短期間でチームをつくりあげ、組織として成果を上げる必要があります。

また、アスリートは、個人としても、自分の市場価値を高め続けて差別化を図り、明確な成果を上げ続けなければなりません。実は、Jリーガーになるのは東大に入学するより高い倍率なのですが、その選手たちも、入団後、3年で約3割が契約満了になります。アスリートが身を置くのは、このように圧倒的に厳しい競争世界です。

さらに、近年は、テクノロジーや技術の進歩が速く、勝ちパターンがすぐに陳腐化するため、常に変容することも求められます。このように努力を重ねていても、アスリートの職業寿命は短く、短期間で高強度の成功と喪失を経験します。

一方、ビジネスパーソンが置かれている環境はどうでしょうか。プロスポーツの世界ほどではありませんが、近年はVUCAの時代と言われるように、環境変化が激しくなりました。昔と比べると、ビジネスパーソンにも、変容・適応が求められる機会が格段に増えました。また、将来予測が困難な中でも、成果を出し続ける事が求められています。

つまり、アスリートの環境とビジネスの環境は、非常に近しくなってきているのです。そのため、プロスポーツの世界で成果を上げ続けてきたトップアスリートから学ぶ意義も大きくなってきています。

さて、今日のイベントゲストの森岡さんは、2002年の日韓サッカーワールドカップで、チームキャプテンをつとめたトップアスリートです。その後も、指導者・育成者として長年キャリアを重ねてきました。今日のイベントを通じて、明日からの仕事に役立つ「チーム作り」や「リーダーシップ」のヒントを得ていただけたら嬉しいです。

2.名将とリーダーシップ 選手時代に接したリーダー

―鹿島のジーコ監督、2002年ワールドカップで日本代表を指揮したトルシエ監督、清水エスパルスのアルディレス監督など、数々の名将のもとで選手時代を過ごした森岡隆三さん。イベント前半では、名将から学んだリーダーシップについてお話いただきました。

(1) リーダーシップとは何か

※イベントでお話しされる森岡さん

森岡:今日は素敵な機会をいただき、ありがとうございます!私は3歳でサッカーに出会い、以来ずっとサッカーに夢中の日々を過ごしてきました。今日はサッカーを通じて経験した学びを、今日のテーマ「リーダーシップ」を中心にお話させていただきます。

そもそも「リーダーシップ」とは何でしょうか。AIに聞くと、下記の回答が出てきました。

リーダーシップとは、組織の中で目標を定め、チームをけん引して成果を出す能力や資質、行動を指します。リーダーシップの目的は、チームメンバーに良い影響を与え、自ら率先して行動を起こさせることです。

色々なリーダーシップがあると思いますが、PM理論で言われるような「目標達成」と「集団維持」が出来て、組織を良い方向に導くことが出来るリーダーが理想的だなと個人的には思っています。

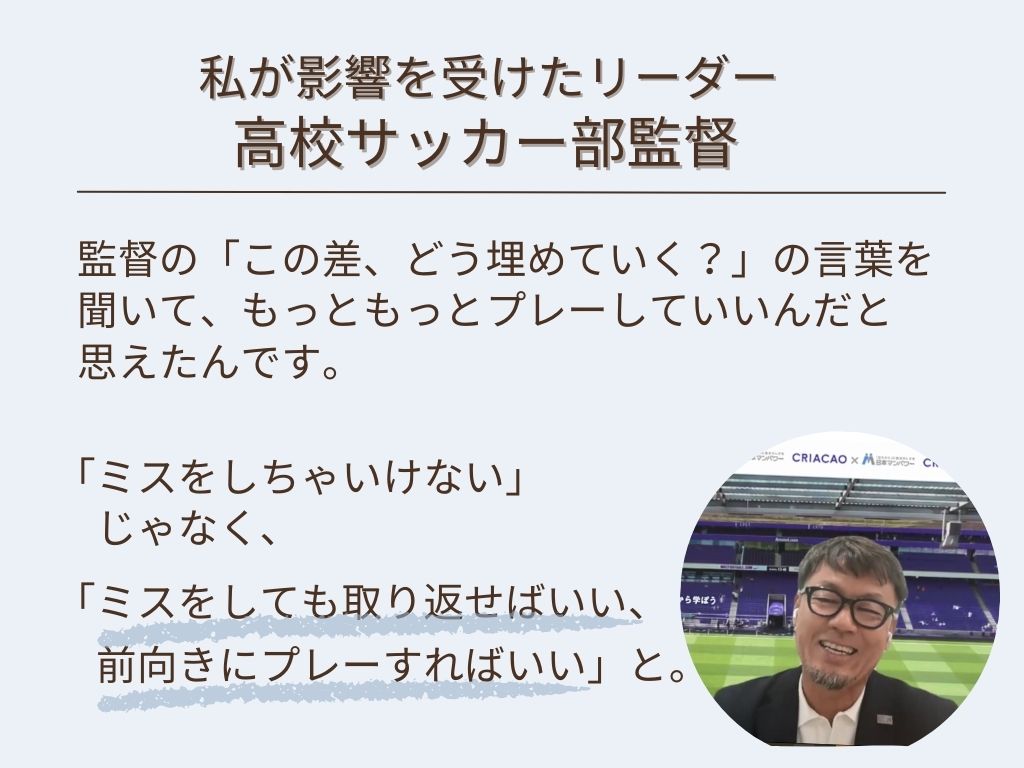

(2)ハイパフォーマーを生み出すリーダー:高校サッカー部監督

森岡:私の中で「リーダー」としてまず影響を受けたのは、高校時代のサッカー部の監督です。私が通った桐蔭学園高校は、サッカーの強豪校。全国から、サッカーのエリートがスカウトされ入学してくる高校です。

私は中学からエスカレーター式で高校に進学したので、通常であればサッカー部には入れません。しかし、友人達とサッカー部に入りたいと直談判をしに行き、運よく私はサッカー部に入れました。しかし、当初はまわりに全くついていけず、入部して半年、モチベーションは下がり続けていました。

ある日、転機が訪れます。監督がグラウンドでのミーティングで、「選手権(冬の全国大会)では右サイドバックで隆三(自分)を使う」と突然発表したんです。同じポジションの先輩が、ものすごい形相で自分を見てきたのを、今でも思い出します。その日から、「みんなに迷惑をかけてはいけない」というプレッシャーとの戦いが始まりました。

でも1週間くらいでプレッシャーに負け、監督に「レギュラーを下ろしてください」と訴えました。すると監督は、サラッとこう言いました。

「おまえは100%プレーしているつもりかもしれない。でも俺の求める100%はここだ。この差、どう埋めていく?」

その瞬間、目からウロコが落ちました。それまでの自分は、「ミスをしてはいけない」、「先輩に迷惑をかけちゃいけない」という「いけない思考」に縛られていて、かえってネガティブなプレーの連鎖を生み出していたんです。

それが監督の「この差、どう埋めていく?」の言葉を聞いて、もっともっとプレーしていいんだと思えたんです。「ミスをしちゃいけない」じゃなく、「ミスをしても取り返せばいい、前向きにプレーすればいい」と。

それをシンプルに実践するうち、自信が湧き、前向きに戦えるようになっていきました。そんな自分の変化に先輩たちも気付いてくれ、ポジティブなチャレンジに声をかけてくれるようになりました。この時、チームに入って以降、初めて市民権を得れた、そんな気がします。同時に、「どうすればうまくなれるのだろう?」「どうすれば自分のプレーを活かせるのだろう?」と、必死に人の話を聞き、プレーを見て学ぼうとしたことが、もしかしたら、観察力・洞察力などを養うことに繋がったのかもしれません。

この高校1年の経験は、リーダーシップを身につけるための、まさに第一歩目だったと思っています。

神田:今の森岡さんの話を聞いて、「ハイパフォーマーの3要素」を思い出しました。

【ハイパフォーマーの3要素】

①当たり前の基準を上げる(自分に何が足りていないかを認識している)」

②「何のためにやるかを理解している」

③「自己効力感を持っている」

①当たり前の基準を上げる(自分に何が足りていないかを認識している)」

②「何のためにやるかを理解している」

③「自己効力感を持っている」

この3要素が揃っているとハイパフォーマーになっていくという理論です。高校時代の監督はそれを意識していたように思いますが、いかがでしょうか。

※イベントで森岡さんに問いかける神田さん

森岡:そうですね。監督は、1つ1つのプレーの質にもこだわっていて、選手個人に対してだけでなく、チームに対しても、①の「当たり前の基準を上げていく」という意思統一がなされていたと思います。

また、②の「何のためにやるかを理解している」についても、練習が何のためにあるのか、試合で実際敵がどう来るのか、折に触れイメージさせてくれました。練習をおざなりにするのではなく、試合にいきるものにしてくれました。

③「自己効力感を持っている」については、清水エスパルス時代のエピソードの方で詳しくお話しさせてください。

(3) チーム全体のチャレンジの質をあげる:清水エスパルス オジー監督

―1996年、清水エスパルスの監督として、元アルゼンチン代表キャプテンのオズワルド・アルディレスさん(愛称 オジー)がやってきます。

シーズン最初は、連敗続きだったそうですが、監督のマネジメントのもと、チームの雰囲気はぐんぐん良くなり、秋のナビスコカップ(ルヴァンカップ)では、クラブとして初の日本一を勝ち取る結果に。

アルディレス監督は、どんなチームづくりをしていたのか、森岡さんが話してくれました。

シーズン最初は、連敗続きだったそうですが、監督のマネジメントのもと、チームの雰囲気はぐんぐん良くなり、秋のナビスコカップ(ルヴァンカップ)では、クラブとして初の日本一を勝ち取る結果に。

アルディレス監督は、どんなチームづくりをしていたのか、森岡さんが話してくれました。

森岡:1996年のシーズン冒頭、私はレギュラー選手ではなかったのですが、毎日とにかく楽しく、練習場に行きたくてしょうがない、そんな日々を過ごしていました。何より毎日、成長している実感がありました。

オジーがどんなチームづくりをしていたのか、「パス出し」の練習を例にご紹介します。1990年代当時は、まだ厳しい指導が主流。パスがずれたり、味方に届かなかったりすれば、「ミスをするな!」と注意されるのが普通でした。

でも、オジーは、意図のあるミスには「グッドパーパス(狙いは良かったね)!」と声をかけてくれたり、パスミスをカバーしてあげた選手に、「グッジョブ、○○さん!」とちょっとした良い行動を見て声をかけていたんです。

カバーした選手は、「人のミスをちょっとカバーしたら、めちゃめちゃ褒められたぞ!」と嬉しくなって…。そこから、メンバーみんなが、常に1つのボールをカバーし合う空気が生まれました。

また、「ミスしてはいけない」と思うと、慎重になって、体やボールの動きが遅くなってしまいがちですよね。それでは、なかなか試合で通用しません。

「ミスしてもカバーし合う」という空気が生まれたことで「試合でも通用する生きたパス」を常に供給しあう習慣がつき、チーム全体でチャレンジの質があがりました。

サッカー界では、「良いパスを出せばよいパスが返ってくる」とよく言われます。オジーは、試合前の戦術的なミーティングもしていましたが、同じくらい「誰かが走れなくなったら、その選手の分まで走ってあげよう」と、チームの空気や文化作りに注力していました。

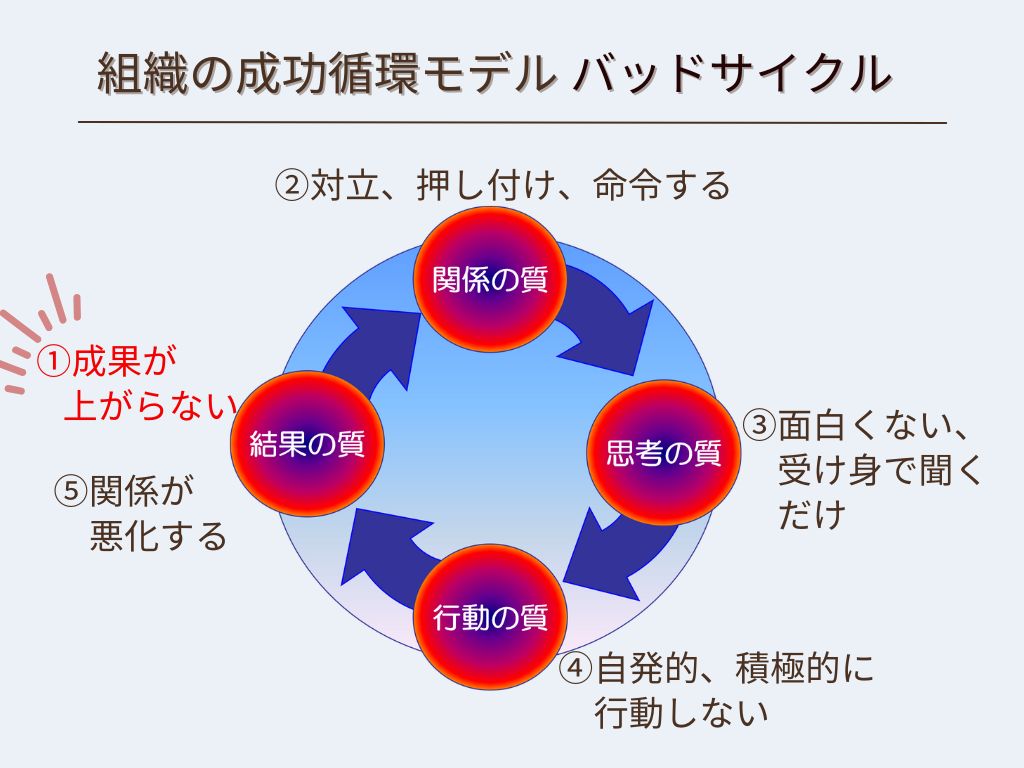

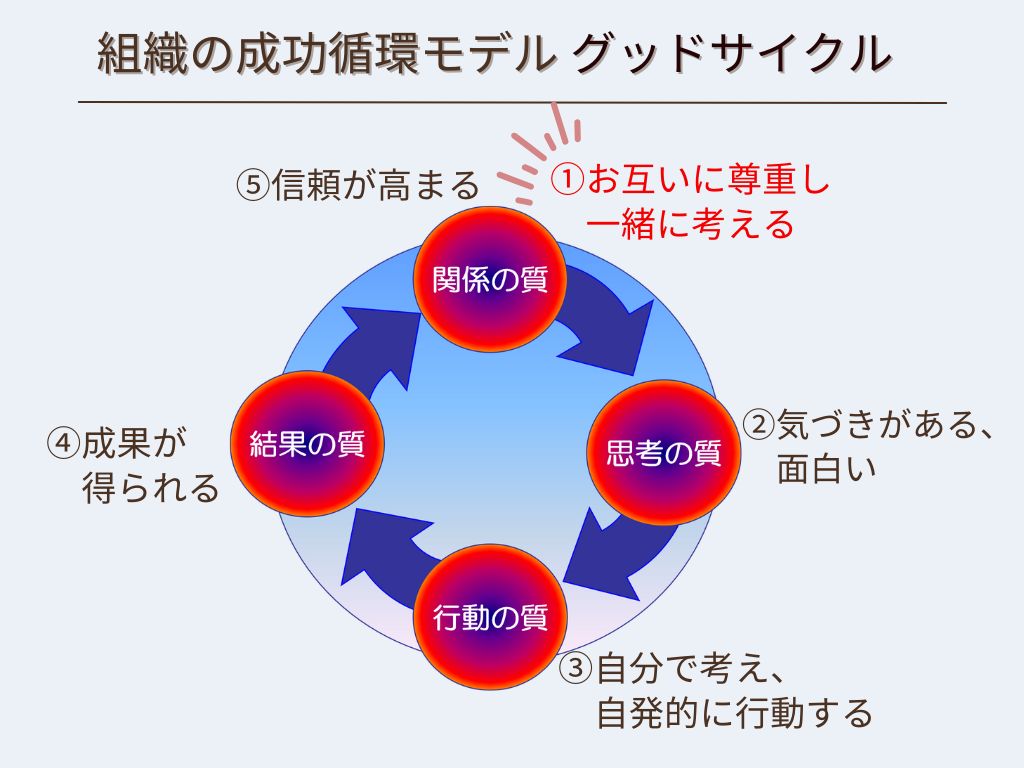

今振り返ると、組織開発のフレームワーク「組織の成功循環モデル」の考え方に通じるように思います。

サッカーでのバッドサイクルは、「ミスをする」という結果から始まり、「周りから何か言われたくない」とミスをしないような思考になり、試合では通用しない行動をとり、結局、結果もついてきません。

逆にグッドサイクルでは、「味方がカバーしてくれるから大丈夫」と思う関係の質から始まるので、堂々とチャレンジングなプレーができ、結果も高まっていきます。

清水エスパルスは、オジーのもと、チームとしてそうした関係の質が担保されていたので、連敗していた時も成長実感があり、チャレンジし続けられました。私個人も、チャンスを得て結果をつかむことができました。

まさに、心理的安全性のある良い空気が良いチームを創り、良いチームが良い選手を創ることを具現化できたシーズンでした。私もマネジメント側になってから、チームの空気作り、文化づくりはとても大事にしています。

(4) 世界で通用する選手を育てる:W杯 トルシエ監督

―1998年から4年間、サッカー日本代表監督をつとめたフィリップ・トルシエ監督。2002年の日韓ワールドカップでは、日本代表を初の決勝トーナメント進出に導きました。

森岡さんにとっても、日本人選手たちに世界を経験させ、視座を高くさせてくれた監督として印象深いそうです。

森岡さんにとっても、日本人選手たちに世界を経験させ、視座を高くさせてくれた監督として印象深いそうです。

森岡:私が日本代表に招集された1999年。コパ・アメリカという南米選手権に、日本代表が特別に参加できることになりました。

出発の前夜、サッカー場のグラウンドに立ったトルシエ監督が、メンバーの前で、「本気で勝ちたいと思っている選手だけついてこい」と言いました。もちろん全員が監督に駆け寄りました。

しかし、1試合目のペルー戦は2対3で敗戦。ペルーとは、親善試合の経験から、「勝てるだろう」と思っていたのでショックでした。日本での親善試合とコパ・アメリカでは、ペルーの真剣度がまったく違い、その迫力に気押されるほどでした。そして2試合目のパラグアイ戦も、0:4の惨敗でした。

それまでは、休憩時間にチームメンバーと「日本代表にもなったことだし、新しい時計でも買いたいね」と雑談することもあったのですが、2試合目後は、「時計なんか、もうどうでもいい。ただただ上手くなりたい、勝ちたい」とモードが切り替わりました。

もちろんそれまでも「勝ちたい」とは思っていたのですが、どこか「日本代表に定着したい。レギュラーで出たい」にとどまっていたのではないかと思います。もし、もっと本気で「コパ・アメリカのタイトルを取りに行く」と思っていたら、当時は情報を集めるのが難しい時代だったにせよ、もっと何かしら調べたり対策を練ったり、選手間でコミュニケーションを取ったり、事前にもっと色々やっていたと思うんです。

続く3試合目のボリビア戦で、ようやく引き分けて勝ち点1を獲得。コパ・アメリカは、1分2敗の残念な結果に終わりました。出発前日、トルシエ監督の言っていた「本気」と当時の私の「本気」は違っていたんだなと、今振り返って、しみじみ思います。

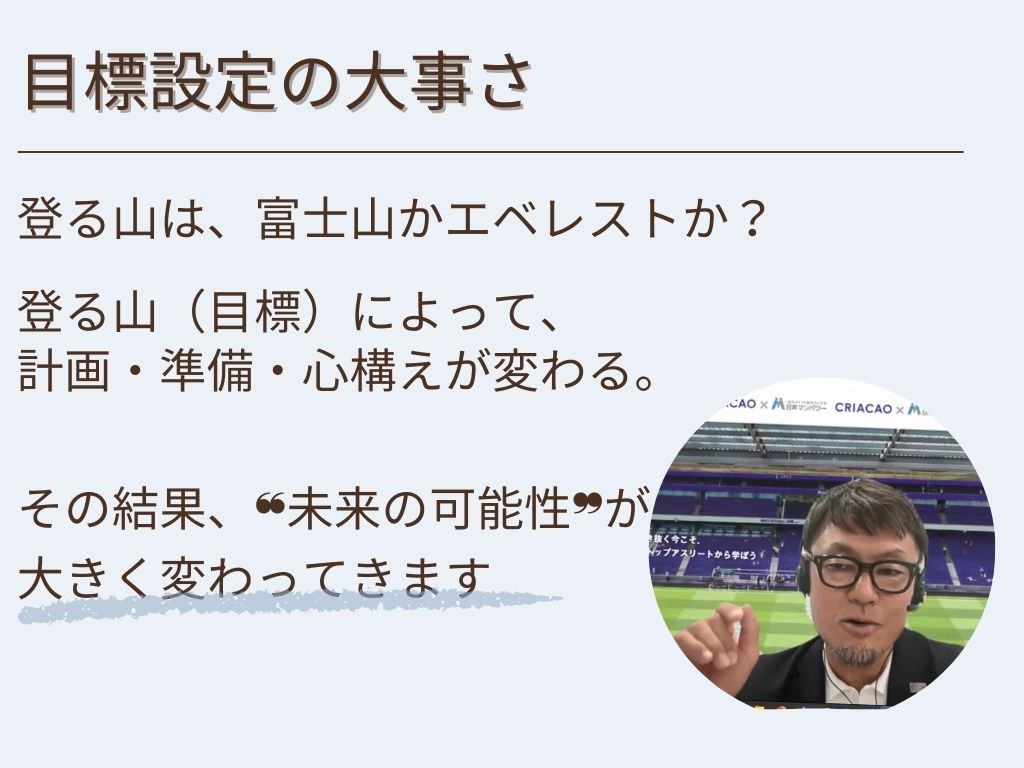

この経験を通じ、「目標設定の大事さ」を痛感しました。たとえば、山に登るという目標があったとしても、それが富士山かエベレストかによってまったく違います。目標設定によって、計画も準備も変わる。一番は心構えが変わります。その結果、未来の可能性が大きく変わってくるのです。

私は、育成やマメジメントに関わるようになってから、各選手の目標設定にはとても配慮しています。

そしてどの山に登るか、本人が設定するだけでなく、指導者が選手を客観的に見て、お互いに話し合いながらすり合わせることが大事だと思っています。

最後に、余談になりますが、コパ・アメリカに限らず、トルシエ監督は「視座を変える」または「視座を高くする」ため、日本人選手に「世界を経験してこい」とずっと促していました。

その結果、「海外の強豪クラブでプレーする選手たちに負けないぞ」というモードを持った選手が生まれ、すでにセリアAで活躍していたヒデ(中田英寿)はもちろん、シンジ(小野伸二)、イナ(稲本潤一)など、次々と海外に飛び出し、日常が変わり、世界の舞台での活躍につながっていったことは忘れられません。

★後編は、こちら

編集プロダクション (有)エディット 代表取締役

キャリアコンサルタント、JCDA認定CDA

キャリアに関する記事を数多く執筆・編集

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

シェアはこちら

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30