2024年10月16日、日韓サッカーワールドカップでキャプテンを務めた森岡隆三氏をゲストにお招きし、イベントを開催しました。イベント前半は、森岡さんが選手時代に名将から学んだリーダーシップ。イベント後半は、ご自身の指導者経験をもとに、現代のリーダーに求められる要素などをご講演いただきました。

後編をお届けします!

後編をお届けします!

目次 ※クリックすると各章にジャンプします

【登壇者】森岡 隆三氏

クリアソン新宿 クラブリレーションズオフィサー兼クラブフットボールアドバイザー

サッカー元日本代表/日韓W杯キャプテン/Jクラブの監督・コーチ

【ファシリテーター】神田 義輝氏

株式会社Criacao(クリアソン)、元水戸ホーリーホック取締役

3.現代のリーダーに求められる3要素

―2009年、京都サンガのコーチを出発点に、ガイナーレ鳥取の監督、清水エスパルスのアカデミーアドバイザー、アカデミーヘッドオブコーチングと、キャリアを重ねてきた森岡さん。

指導者・育成者としての長年の知見をもとに、リーダーに求められる要素についてお話いただきました。

指導者・育成者としての長年の知見をもとに、リーダーに求められる要素についてお話いただきました。

森岡:自分が指導者になってから「現代の指導者(リーダー)に求められるものとは?」を考えるようになりました。大きく3つあると考えています。

現代の指導者(リーダー)に求められる3要素

①セカンドカーブの観点

⇒時代の流れや社会の変化に適応できる選手をいかに育てるか

②IDP(Individual Development Plan)=個別育成プラン

⇒フットボールスキルと人間性(ライフスキル)について、個別性を考えて育てていく

③コミュニケーション能力

①セカンドカーブの観点

⇒時代の流れや社会の変化に適応できる選手をいかに育てるか

②IDP(Individual Development Plan)=個別育成プラン

⇒フットボールスキルと人間性(ライフスキル)について、個別性を考えて育てていく

③コミュニケーション能力

(1)セカンドカーブの観点:時代・社会変化に適応できる選手を育てる

森岡:セカンドカーブとは、簡単に言えば「先見の明」です。現在の「成功や成熟した状態」から、次の「成長や変革のための方向性」を示す概念です。

近年、テクノロジーの進化の影響で、短期間でサッカーのレベルが引きあがる傾向にあります。私は2018年のロシア、2022年のカタールでWorld Cupの解説者をつとめたのですが、もはや10年ひと昔ではなく、「4年ひと昔」という印象です。

世界的に有名なジョゼップ・グアルディオラ監督(2023-24シーズン、イングランド初のトップリーグ4連覇を達成)や、個人的に尊敬しているアビスパ福岡の長谷部茂利監督なども、セカンドカーブの観点を持っていることは共通しています。

私自身は、前職で清水エスパルスのヘッドオブコーチングを4年間つとめたのですが、エスパルス選手が目標とするプレースタイルを、年に1回、サッカーのトレンドなどを踏まえ、多くの関係者と対話しながらブラッシュアップしていきました。

(2)個別育成:清水エスパルスアカデミーでの実践

森岡:清水エスパルスにはアカデミーがあります。ジュニアからユース年代までの総称でアカデミーと呼びます。そのフィロソフィー、基本的な考え方は、「勝ち負け以上の『価値の創造』」「サッカー人として、ひとりの人として『自立』することを最大の目的とする」です。

2020年のヘッドオブコーチング就任以降、目標値や行動規範など、私が中心になり多くのスタッフと共に作成してきました。

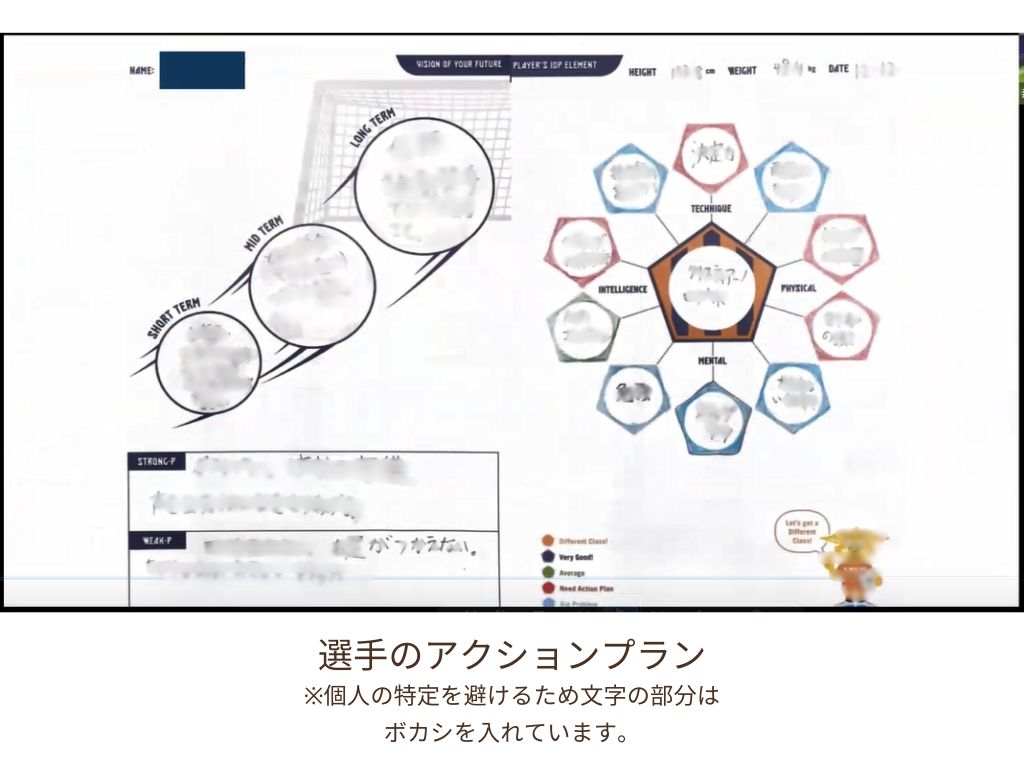

選手たちには、自分の短期~長期の目標、強み・弱み、目標達成に向けてのアクションプランを個別に書いてもらっています。ふわっと「いい選手になりたい」ではなく、一流選手になるため、テクニック・フィジカル・インテリジェンス等、具体的にどう伸ばしていくかを考える。まずは、論理的思考の習慣づくりが大事だと思うからです。

さらに大事なのは客観的な評価です。主観と客観とのギャップは、そのまま「伸びしろ」と、経験上思っています。そしてアクションプランは、指導者がしっかり見て、子どもたちとのコミュニケーションに活用しています。

また、デジタル化してみんなが閲覧できるところに保存したのも効果がありました。普段接する機会が少ない選手の現状も理解でき、指導者から選手への声のかけ方が変わりました。

育成時代は評価指標を現状のパフォーマンスだけに偏らせずに、成長のプロセスを評価することが大事だと考えています。

(3)コミュニケーション

森岡:エスパルスで指導現場を見て、気づいたことがあります。私自身も経験があるのですが、それは、短い時間の中で落とし込みをしなければいけないため、指導者はつい先回りして言いすぎてしまう傾向があることです。

そこで、指導者の学びの場で、コーチングの手法、教えないスキルを皆で学ぶ機会を作りました。

選手によって、コミュニケーションスタイルや学習スタイルはさまざま。耳から聞いて覚えるのが得意な人もいれば、目から入る情報で覚えるのが得意な人もいます。文章にまとめることで理解を深める人もいます。各選手に合ったコミュニケーションができるよう、指導者側も定期的に学び、研鑽を重ねています。

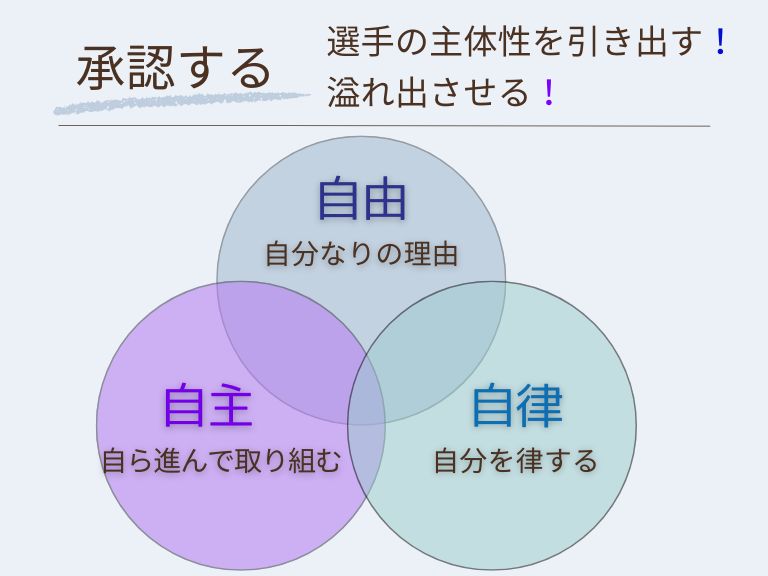

4.「承認」が選手の主体性を引き出す

森岡:私がコミュニケーションで一番大事にしていることは「承認」です。World Cupで日本代表を2回指揮した岡田監督も、著書『岡田メソッド』の中で、「一番大切なことは、選手一人一人の存在を認めてあげること」と言っています。

承認にはいくつかの視点があります。

「存在承認」 相手の存在に気づいていることを伝える

「成長承認」 成長点を的確に伝える

「成果承認」 成果を伝える

「成長承認」 成長点を的確に伝える

「成果承認」 成果を伝える

「私はあなたをちゃんと見ていますよ」と伝え、選手と指導者が安心・安全関係であることが大事です。承認によって、選手の主体性が引き出され、溢れ出るのだと思っています。

●主体性の大事さ:苦手だったインターセプトに自主的に取り組んでいたら…

「主体性」が大事だなと実感した経験があるので、ご紹介させてください。高校時代のある日のチーム内試合、紅白戦のこと、私は苦手だったインターセプト(相手ボールを奪う技法)を克服したいと考えていました。そして「今日は徹底的にインターセプトを狙おう。相手のパスを全部カットしてやる!」と意気込み紅白戦に臨みました。

でも失敗して、味方の大ピンチを招くことも数回。そんな私の様子を見ていた監督が、ハーフタイムにこう声をかけてきたのです。

「今日は面白いことをやっているな!プランを持ってやることは必ず先につながるから、どんどん続けたほうがいい!」と。

まさに「承認」ですよね。てっきり厳しいことを言われると覚悟していたのですが、私が自主的に取り組んでいたことを承認してもらったんです。やはり、駄目出しばかりだと、こういう自主性・主体性は育ちづらいですよね。余談ですが、その後、インターセプトは私の得意なプレーに変わっていきました。

まさに「承認」ですよね。てっきり厳しいことを言われると覚悟していたのですが、私が自主的に取り組んでいたことを承認してもらったんです。やはり、駄目出しばかりだと、こういう自主性・主体性は育ちづらいですよね。余談ですが、その後、インターセプトは私の得意なプレーに変わっていきました。

特に育成の観点においては、各選手がどのような課題感を持ち、どのようなチャレンジをしているのか、ちゃんと見て、選手が夢中になれる環境をつくることが一番重要だと感じています。

5.参加者との対話

―森岡さんの話の後は、実際の「トップアスリート研修」同様、登壇者と参加者が対話しながら、学びを深めていきました。対話の一部をご紹介します。

≪参加者Aさんの質問≫

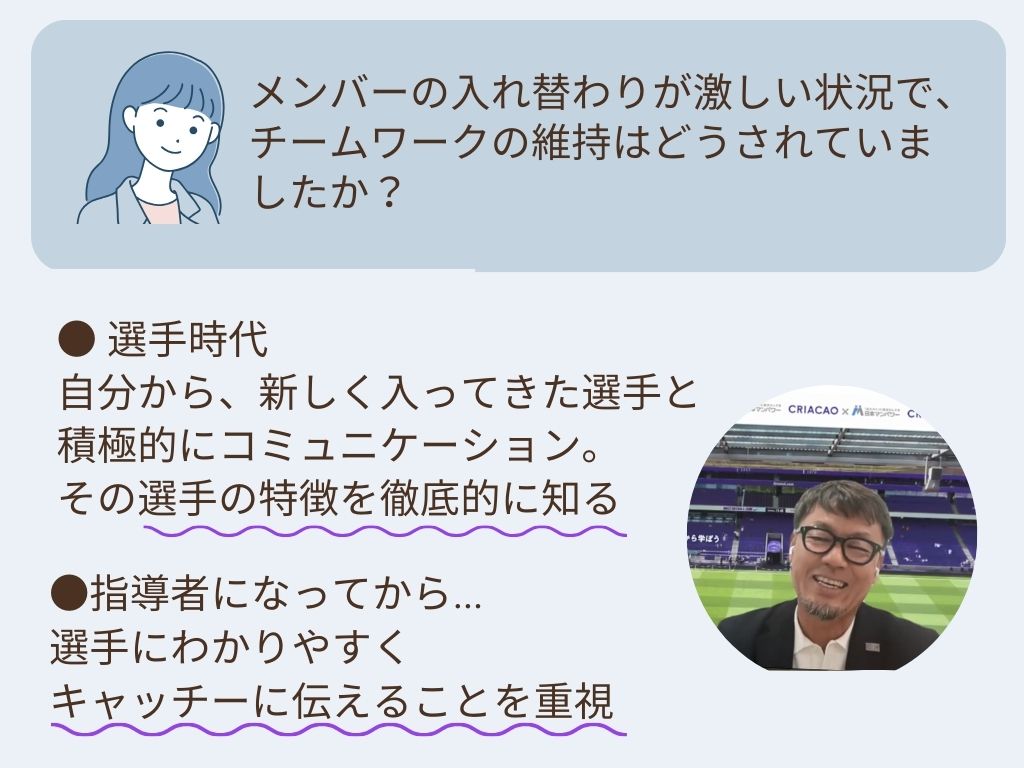

私が所属する会社では転勤が多く、支店内のメンバーの入れ替わりが激しい状況です。サッカーでも監督や選手の入れ替わりが多いと思いますが、チームワークの維持はどうされていましたか?

私が所属する会社では転勤が多く、支店内のメンバーの入れ替わりが激しい状況です。サッカーでも監督や選手の入れ替わりが多いと思いますが、チームワークの維持はどうされていましたか?

森岡:選手時代、監督が短期間で変わったり、メンバーが半分くらい変わってしまったりする時期もありました。そうした際に大事にしていたのは、やはりコミュニケーションです。特に、1年契約で入団してくる選手に対しては、最初の数週間を一番大事にしていました。

声をかけるのはもちろん、一緒にご飯を食べにいくなど、人となりを全部知るところから始めました。プレーにおいても「この選手はどのようなプレーをするのだろうか」という見極めや、どのようなパスを欲しがるタイプなのかなど、シーズン本番がスタートする前のプレシーズン期間にその選手の特徴を徹底的に知ることを大事にしました。

指導者になってからは、選手にわかりやすくキャッチーに伝えることを重視しています。3つくらいの言葉で、「こういう目的のもと、こういうチームであろう」と、あり方をまず伝えています。その後、徐々に細部を浸透させていくやり方にしています。

というのも、「言葉はさまざまに解釈される」と学んだからです。Jリーグの指揮をとるために必要な「S級ライセンス」で、こんな講義がありました。受講生20人に対し、「次の5人の登場人物について、悪いと思う順に並べてください」という不思議な問題が出たのです。

私はすぐ5人の順番をつけました。ほかの受講生も、きっと同じ順番になると思っていました。ところが、結果の回答は16通りもあったのです。つまり、同じ話を見聞きしても、多様な解釈が生まれるということです。

ですから、指導者は出来るだけわかりやすく伝えなければいけないというのはもちろん、根本的に一つの話をさまざまな解釈をされることがあることを頭に入れておかなければと思っています。

≪参加者Bさんの質問≫

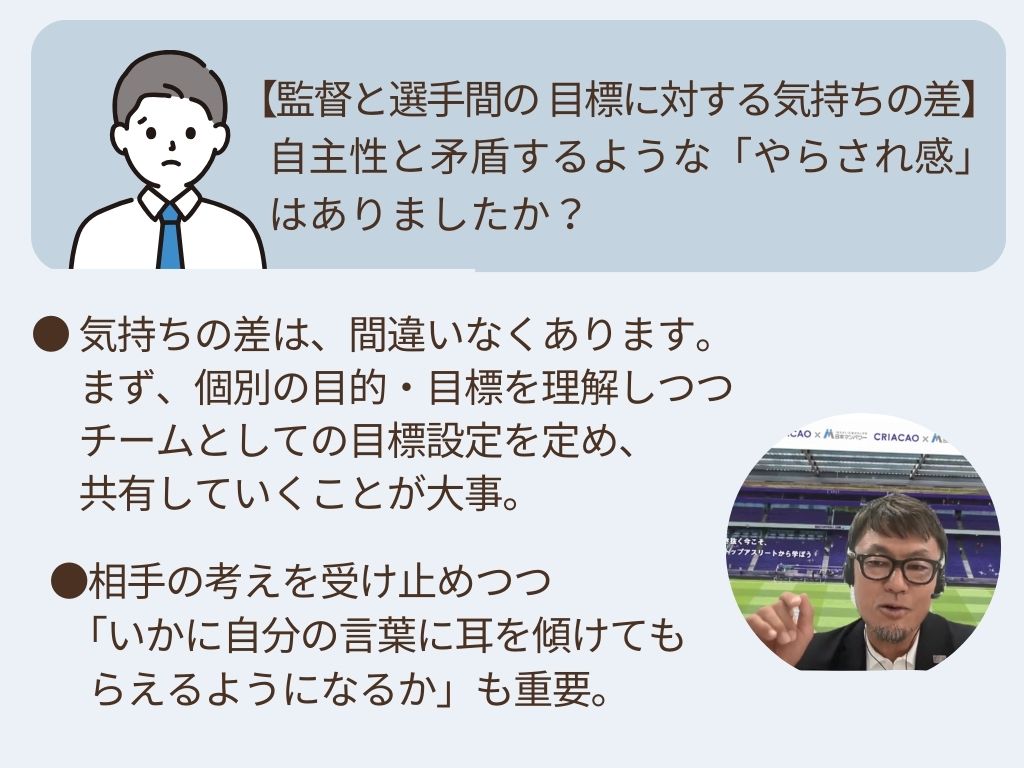

トルシエ監督のお話で、監督と選手間の目標に対する気持ちの差に興味を持ちました。自主性と矛盾するような「やらされ感」はありましたか?

トルシエ監督のお話で、監督と選手間の目標に対する気持ちの差に興味を持ちました。自主性と矛盾するような「やらされ感」はありましたか?

森岡:目標に対する監督と選手間の気持ちの差は間違いなくあります。そもそも、各選手とも経歴も志向も違います。目標設定は本人に聞いてみないとわかりません。私がユースの監督をしていた時、私にとっての第一優先は、子どもたちに「次のステージに行くまでに一つでも多く武器を持たせてあげたい」と思っていましたが、「日本一になりたい」という子もいれば、「大学に行ければいい」という子もいて、さまざまなものでした。

なので、まずは個別の目的、目標を理解しつつも「みんなでこれをめざす」というチームとしての短期、中期、長期の目標設定も定め、共有していくことが大事だと思います。

そして気持ちのギャップは、少しずつ埋めていくしかないように思います。私が意識していたのは、相手の考えを受け止めつつ「いかに自分の言葉に耳を傾けてもらえるようになるか」です。そのため、さまざまな学びをしました。自分の引き出しを多く、広く、深く、大きくしていきました。

自分の中にある100あるうちの一つ二つを伝えるのと、1000あるうちの一つ二つを伝えるのとでは、言葉の重みに格段の差があると考えるからです。目標に対する気持ちの差はありますが、まず自分の言葉にいかに興味を持ってもらえるかというのも、リーダーやマネージメントサイドには大切だと思います。

森岡さんの講演内容はいかがでしたか?

リーダーシップやマネジメントについてもっと知りたい方は、下の資料をぜひダウンロードください!

リーダーシップやマネジメントについてもっと知りたい方は、下の資料をぜひダウンロードください!

また、森岡さんなどのトップアスリートが登壇し、参加者と対話しながら学びを深める「トップアスリート研修」にご関心のある方は、ぜひ下の資料をダウンロードください!

(トップアスリート研修は、株式会社Criacaoとの共同開発プログラム。2018年以降、100社以上で導入されています!)

(トップアスリート研修は、株式会社Criacaoとの共同開発プログラム。2018年以降、100社以上で導入されています!)

編集プロダクション (有)エディット 代表取締役

キャリアコンサルタント、JCDA認定CDA

キャリアに関する記事を数多く執筆・編集

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

シェアはこちら

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

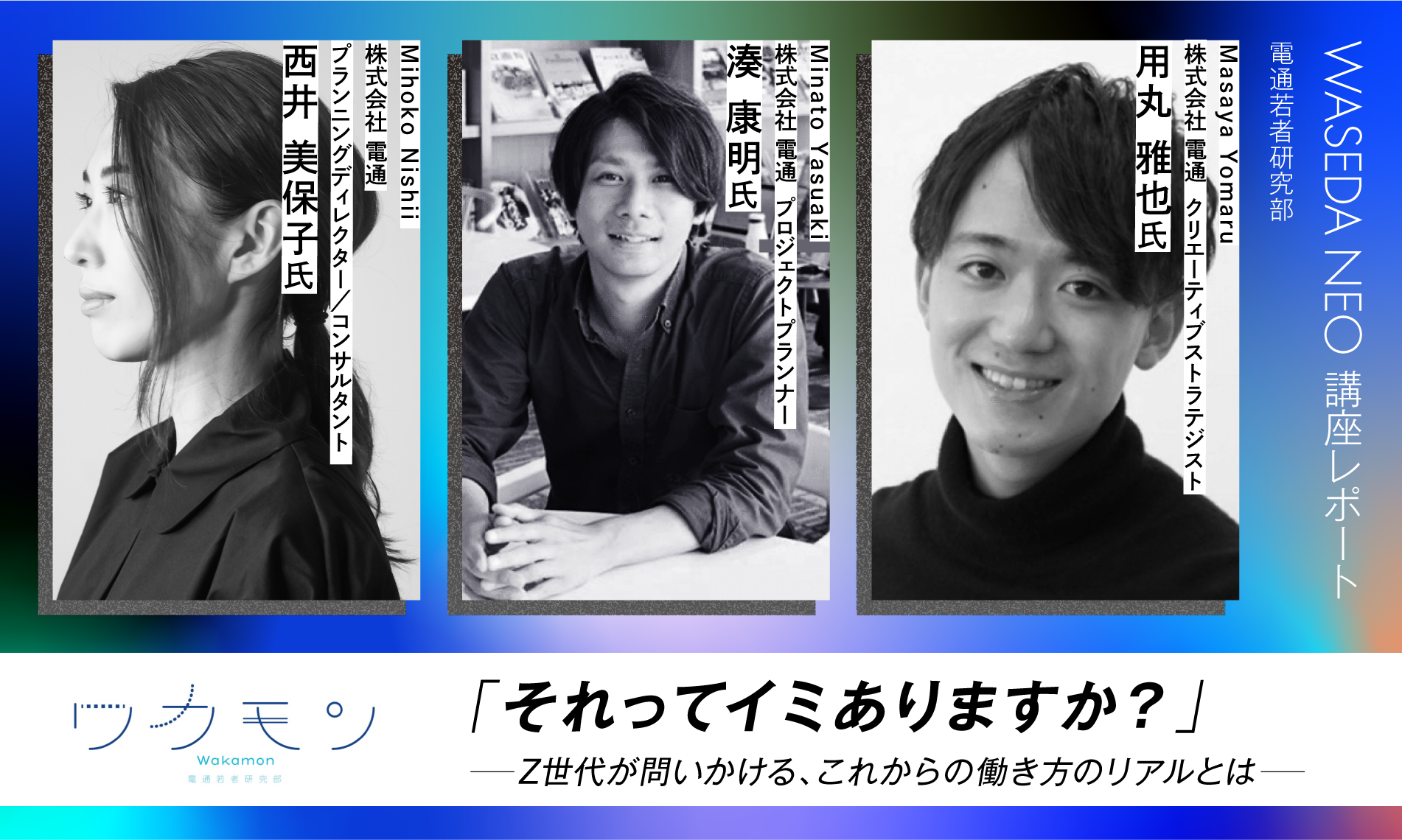

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30