テストサイト・「〜だからこそ」の可能性~いまあるものを活かすキャリア~(中編)

インタビュー

未分類

個人

2025.3.31

「地域」に注目し、そこにある課題と向き合う人たちの取り組みから、これからの働き方やキャリアを考える連載「『地域』というメガネで見通すとキャリアのこれから」。最終回の第7回目は、沖縄女子短期大学で、自治体や企業を巻き込む形でキャリアアップセミナーを実現させた津波古吟枝さんにお話をうかがっています。中編では、現在のお仕事や活動に辿り着くまでに、津波古さん自身はどのようなキャリアを歩んできたのか、そしてその過程で気づいた自分の“ありたい姿”とはについてお伝えします。

話し手:沖縄女子短期大学 教学課 主任 津波古吟枝(つはこ・おとえ)様

インタビュー・編集:日本マンパワー 村田隆之

執筆:エン・モア合同会社 石澤 寧

7.周りの世界に色がついた

村田:

前半では、地域全体に役立つキャリアアップセミナーを実施した経緯をうかがいました。次は、多くの人を巻き込めるようになった津波古さんのキャリアについて聞かせてもらえませんか。

津波古:

私のこれまでのキャリアを振り返ると、三つの転機があったと思います。一つは、小学校6年生の時の気づき。もう一つは大学で民俗学と出合ったこと。そしてもう一つは、キャリアコンサルタントの資格を取ったことです。最初の小学6年生の時の出来事からお話ししますね。

首里城の近くに龍潭(りゅうたん)という池があり、私の父と祖母はそのそばで文具店を営んでいました。当時は文具以外にも虫取りの網や釣り具なども扱っていて、私はそれでセミを取ったり魚釣りをしたりするのが好きな子供でした。外で遊んでばかりで、勉強はまったくと言っていいほどしませんでしたね(笑)。

それで、見かねた祖母に言いくるめられて、学習塾に連れていかれたんです。すると、そこで出会った先生が教え方の上手な人で、授業がすごく面白かったんです。特に理科が好きでした。セミはなぜあんなに大きな鳴き声を出すのか、とか、池の水が緑色になるのはなぜなのか、といった、私が実際に外で目にする現象のしくみを分かりやすく説明してくれました。なるほどそうなんだ、と。そこで初めて、自分の体験と教科書がつながったんです。ヘレン・ケラーの水のエピソードのように、自分にとって衝撃的な体験でした。まるで周りの世界に色がついたようでした。

それで勉強の面白さがわかり、自分から勉強するようになりました。学ぶと世界が広がり、自分も周りの環境も変わる。人生が豊かになる、と気づけたことは、自分にとってとても大きいことだったと思います。

龍潭

8.お金にならないことを精一杯やろう

村田:

そうやって勉強が好きになって、のちに大学進学を志したわけですね。

津波古:

はい。理科がきっかけで勉強が好きになったので、大学は理系に進もうと思っていました。ただ当時、沖縄で理系の学問が学べるのは、国立の琉球大学しかありませんでした。経済的な理由もあって県外の大学には進学できなかったので、そこに向けて、一浪もしたのですが、残念ながら不合格になってしまって。滑り止めで受験した文系の大学は合格していたので、父親から「これが縁だから」と言われて、そちらに進学したんです。

でも、自分が行きたかった理系の学部ではないので、勉強にはあまり意欲がわきませんでした。登校しても授業を受けずに、図書館にこもっていたんです。その時いろいろな本を読んだのですが、ある本に出合って驚きました。それは『紅一点論』という本でした。

ドラえもんのしずかちゃんや、戦隊ヒーローものの女性キャラクターのように、男の子の中に女の子が一人だけ、というストーリーがよくありますよね。それはなぜなのか、という話をひたすら掘り下げた本でした。「これでいいんだ」と。それまでは、決まった正解を知ったり探したりするのが勉強だと無意識に思っていたのですが、それだけじゃないと気づきました。世の中の事象に対して、それをどう見ていくかという、正解のない問いに向き合う学問もあると知って、とても面白いと思ったんです。民俗学に興味を持ったのも、この体験がベースにあったからでした。

村田:

ぜひ、津波古さんと民俗学との出合いについて教えてください。

津波古:

たまたま授業を受けたのがきっかけでした。沖縄には琉球王国の時代から神聖な島とされている久高島(くだかじま)があります。そこではかつて「イザイホー」という、島で生まれ育った女性が神女になるための祭りが12年に一度行われていました。その記録映像を民俗学の授業で見たのですが、そこにあったのは「私の知らない沖縄の姿」でした。生まれ育った沖縄に、自分がまったく知らない面があったんだと気づいて、「もっと知りたい」と思ったのが民俗学を専攻した理由です。

ただ、葛藤もありました。民俗学はそれだけでお金になったり、就職に有利になったりする学問ではありませんから、そんなことに時間を費やしていいのだろうか、という気持ちがありました。でも、「日本の古語と沖縄の方言の共通点」とか、「この日にここを拝むのはなぜ?」といったことを調べていると、楽しくてしょうがなくて(笑)。だから、大学での4年間はお金にならないことを精一杯やろうと決めたのを覚えています。これが私にとって二つ目の転機になったと思います。

-1024x734.jpg)

イザイホー

(出所:なんじょうデジタルアーカイブ、撮影:多和田光作、CC BY 2.0)

村田:

ここでの転機とは、特にどういう意味での変わり目になったと感じますか?

津波古:

実はそれまでは、沖縄に生まれて沖縄にいることに、あまり自信がなかったんです。いまでこそ沖縄は全国的にも人気と言われる場所になりましたが、私の祖父母や親の世代までは本土からの差別もありましたから、私もその影響を受けていたのかもしれません。県外に比べて、沖縄にいることが何か劣っているような感覚がありました。

でも、民俗学に出合ってから、そうした見方が大きく変わりました。沖縄には、古い習慣や文化が色濃く残っていて、しかも市町村ごとに独自性がある。それに注目する民俗学者が海外からも研究に訪れる。劣っているどころかすごい場所じゃないかと思ったんですよ。

民俗学を学んでから、沖縄の人たちが生活の中で受け継いできたものこそ価値があると思うようになりました。これは私の中ではとても大きな転換だと思っています。

9.人は変わることができる

村田:

大学卒業後には、どんなお仕事に就いたのですか?

津波古:

沖縄の文化を伝えたい、という思いから、観光に関わる仕事や博物館での仕事に就きました。毎日が楽しく、やりがいもあったのですが、ある時、このままでいいのだろうか?と思いが湧いてきました。オーバーワークで体調不良に陥ったことも影響したかもしれません。自分には他の選択肢もあるのではと思い、当時勤めていた会社を26歳のときに辞めて、フリーターの立場で2年間様々な仕事をして過ごしました。その後、母校の大学で派遣社員として1年間事務を務めたのが、大学職員という仕事に興味を持ったきっかけです。そしてご縁があって、いまの大学で正規職員として働くことになった、という経緯があります。

村田:

三つ目の転機であるキャリアコンサルタント資格との出合いについて聞かせてください。

津波古:

大学職員として学生に身近で接するようになり、目標がある学生とそうでない学生では、行動も目の輝きもまったく違うということに気づきました。でも、意欲が高くなかった学生でも、何か目標ができると見違えるように行動的になった、という姿もたくさん見たんですね。思えば、大学入学当初の私も同じだったわけで、人は変わることができると、改めて強く思うようになりました。

特に目標のない学生にとっては、就活が自分と向き合う大きなきっかけになり得ます。そこに向かって学生を支援できる能力を身につけたい。また、大学職員としてより良い仕事をするために、専門性を身につけたい。その二つの動機が合致して、当時の日本キャリア開発協会認定のCDA資格を目指すことにしました。

10.自分をすべて使って鏡になる

村田:

実際に資格を取得してどうでしたか?

津波古:

資格を取ったらすぐに就職や編入学等のキャリア支援の担当になれる、と思っていたのですが、人事は組織が決めることですから、私の思い通りになるわけではありません。その後7年間は別の業務を担当していました。でもこの期間で、どうすれば自分が担当することができるのか、そもそもキャリアを支援するとはどういうことなのか、といったことについて、突き詰めて考えることができました。いまにつながる“蓄え”をつくる時期だったと思います。

村田:

具体的には、どんな“蓄え”をなさったのでしょうか。

津波古:

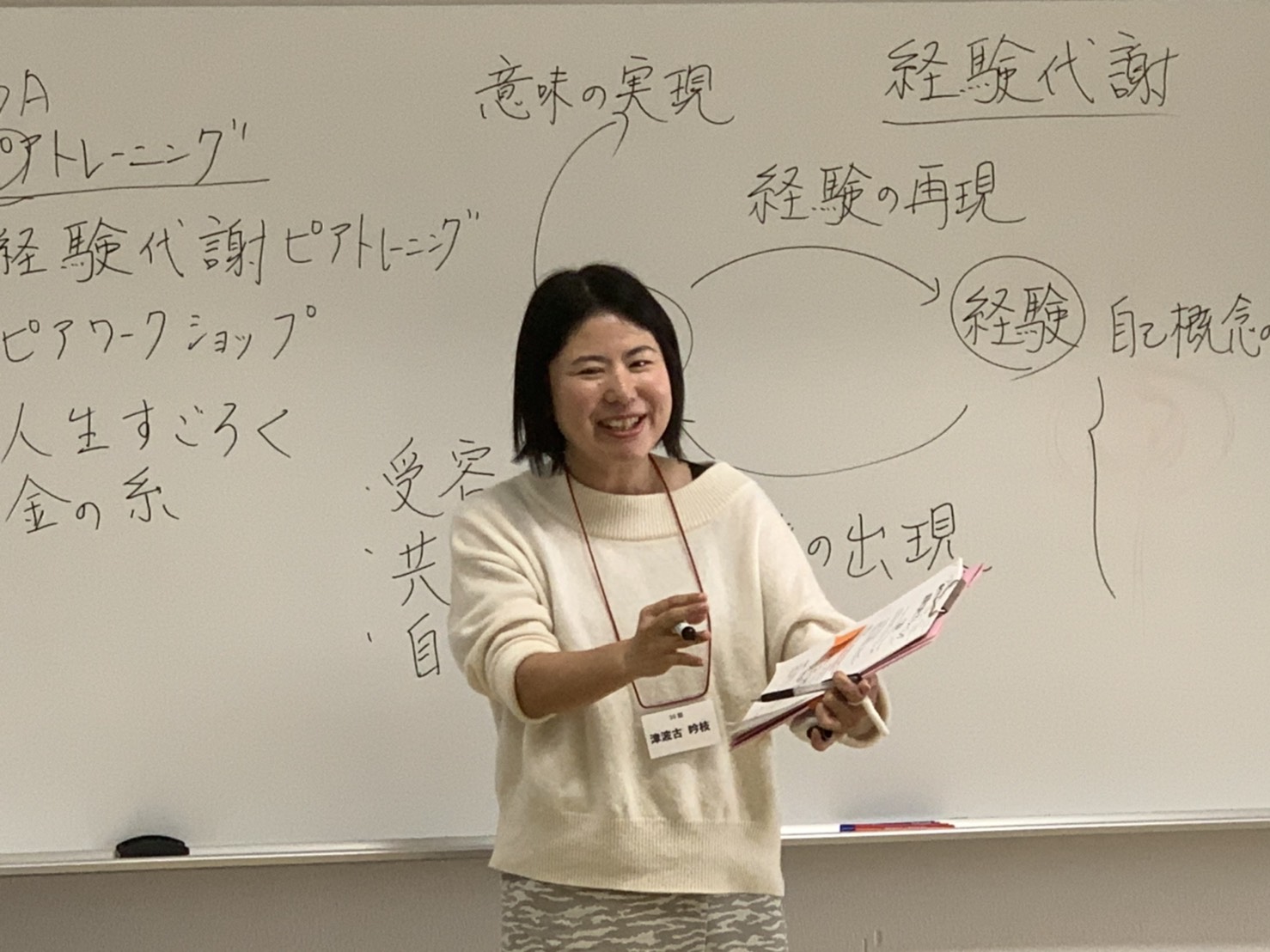

まず、自分の中の葛藤をCDAの勉強会やロールプレイングで言葉に出すことをやりました。口に出すことによる気づきや、自らの心の揺れを感じる相談者体験をじっくり味わうことは、支援する立場に立つうえで必要な経験だったと思います。

また、日本キャリア開発協会(JCDA)沖縄地区の幹事を務め、勉強会の企画などを担当したことも役立ちましたし、JCDA認定のピアファシリテーターになったことも、相談者、支援者双方の心情をより深く理解するうえで貴重な経験になったと思います。

そして何よりもこれらの活動で出会えた仲間との繋がりです。人柄や、様々なキャリアコンサルティングにふれたことで、私はどんなキャリアコンサルタントになりたいのかを深く考える機会になりました。

ピアファシリテーターを務める津波古さん

ピアトレーニングの様子

津波古:

そうした経験を通じて、支援する立場における「人間性の大切さ」を改めて実感しました。

カウンセリングの知識や技術はもちろん大切ですが、それ以上に、どれだけ自己理解を深めて、人から受けた相談のひとつひとつを自分の血肉にできるかが重要なんだと思います。

キャリアコンサルティングにはセオリーや正解があるわけじゃなくて、自分という人間を丸ごと使って、語り手が自分自身を観る鏡になるような関わりが求められると、私は思っています。語り手にどんな問いかけをするのか、その経験を一緒に観ることができるのか、人間性が試される。だからこそ、より良いキャリアコンサルティングをしていくためには、自分の人間性そのものを高めていくことが欠かせないし、面談のときだけキャリアコンサルタントになるのではなく、日々の暮らしそのものが相談者と向き合う姿勢につながっている——そんなふうに考えるようになりました。

でも、その方が楽だと感じたんですよ。

村田:

どういうことでしょう?

津波古:

私がCDAの資格を取ったころ、当時の日本キャリア開発協会理事長(現会長)の立野了嗣さんが沖縄にいらして講演なさったことがありました。そこで、「キャリアカウンセリングの目的は自己概念の成長だ」というお話を聞いて、腑に落ちた経験があります。話を聞くまでは、相談者の目標や課題解決に手取り足取り支援するイメージがあって、それを仕事としてやり続けるのはしんどいんじゃないかと思っていたのですが、相談者自らが達成や解決できるように、その自己概念の成長を支援するということならば、続けられるし、ぜひやりたいと思ったんですね。そのためには私自身も「自己概念の成長」を意識して成長しつづけたいと思ったんです。もちろん、自己概念の成長を自ら体現するのは、そう簡単ではないわけですが……前編でお話しした「Will- Can- Must」を意識しながら、試行錯誤を続けています。

村田:

前編でおっしゃっていた「もがく姿を学生たちに見せたい」という言葉にも通じるところがありますね。キャリアアップセミナーの実現のために、様々な人に働きかけることも、津波古さんの人間性や自己概念の成長につながっていると感じました。

津波古:

私の“ありたい姿”は、「自分も大切にして、相手も大切にして、一緒に作り上げていきましょう」という姿勢だと思っています。でも時々、相手に合わせすぎてしまうこともあるので、時々自分を客観的な目でチェックして、バランスを取ることを意識しています。

後編へ続く

エン・モア合同会社代表。編集者/ライター。ビジネス誌のインタビューを中心に幅広いテーマの記事を執筆。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30