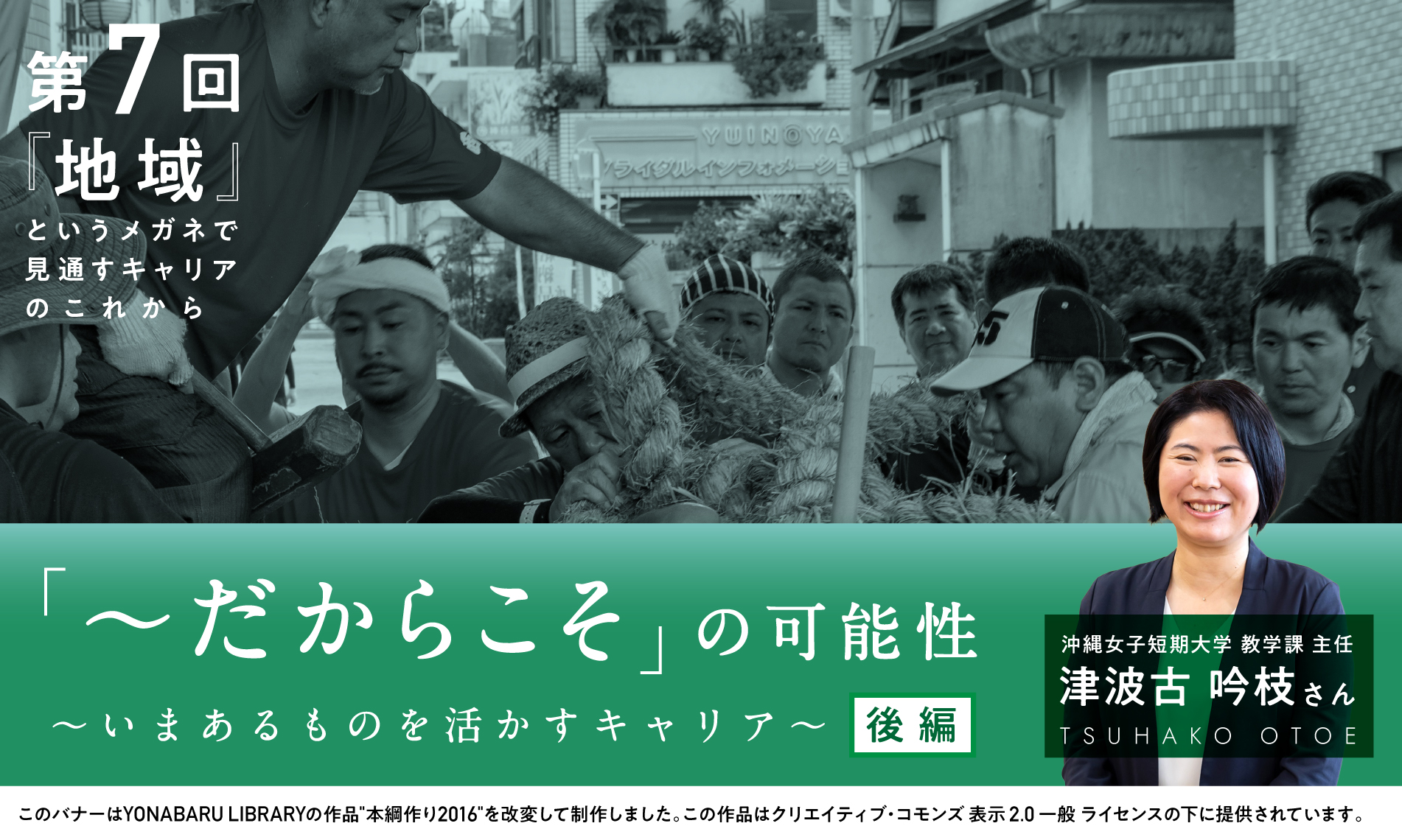

「地域」に注目し、そこにある課題と向き合う人たちの取り組みから、これからの働き方やキャリアを考える連載「『地域』というメガネで見通すとキャリアのこれから」。最終回の第7回目は、沖縄女子短期大学で、自治体や企業を巻き込む形でキャリアアップセミナーを実現させた津波古吟枝さんにお話をうかがっています。

後編では、沖縄のキャリア事情と、沖縄という地域が持つ可能性について、そしてそれを活かすキャリアの視点についてうかがいました。沖縄に限らず、全国のあらゆる地域に参考になる言葉がたくさんありました。

話し手:沖縄女子短期大学 教学課 主任 津波古吟枝(つはこ・おとえ)様

インタビュー・編集:日本マンパワー 村田隆之

執筆:エン・モア合同会社 石澤 寧

11可能性が広がる一方「二極化」の懸念も

村田:

コロナ禍が沖縄の学生にとってチャンスを広げるきっかけになったとおっしゃっていましたが、その後はいかがですか?

津波古:

前編でお話ししたように、コロナ禍とオンラインの普及が状況を大きく変えたということは肌で感じています。

以前は県外に直接足を運ばなければ得られなかった情報も入手できるようになりましたし、オンラインミーティングでコミュニティに参加することもできます。県外で働くハードルについても、ものすごく下がったと思います。

社会人の場合でも、以前は直接顔を合わせなければ関係性は深まらなかったと思いますが、今はオンラインミーティングや研修である程度までは信頼関係を築くことができますよね。やる気さえあればできる、ということがわかるだけでも、とても大きなことだと思うんです。

たとえば、キャリアアップセミナーで「アイデア創出の手法」を講演くださった野村総合研究所の坂口剛様は、出張先からオンラインで講話してくださいましたし、プレゼンテーションの相談にのってくださった株式会社YUKAZEの谷様は、移動中の車の助手席からオンラインをつないで、相談にも乗ってくださったんです。そうした様子を見せていただいて、学生も私たちも大人も、新しい働き方を目の当たりにした気がしました。そういう働き方がある、その気になればできる、ということを知っていれば、働き方のチャンスも広がると思います。

ただ、その一方で「二極化」が進んでいるという懸念も持っています。

村田:

「二極化」とは、どういうことでしょうか。

津波古:

オンラインを有効に活用できる人とそうでない人とどんどん差が開いてしまう、ということです。

これは沖縄に限らないと思いますが、コロナ禍では授業をオンラインでやっていましたが、今は多くの場合、対面の授業が普通になっています。学生はみんなオンラインを使いこなしていると思っている社会人の方も多いと思いますが、そうとは限りません。オンラインのミーティングに不慣れな学生も多いと思います。そういう状態では、自分から積極的にオンラインを活用しようとはなりませんから、そこから差が広がってしまう、という状況があります。

これも沖縄に限らないことだと思いますが、就活の早期化の影響も感じます。政府は就職・採用の広報活動の開始を3月1日以降にするようにと経済団体・業界団体の長に要請していますが、それよりずっと前にスタートしているのが実態です。少子化で若い人材がより貴重になり、早く確保しておきたいという姿勢の表れだと思いますが、そこでも早い段階から動ける学生とそうでない学生では差がつくことになります。

就活は、自分について深く考えながら社会を知り、そのうえで自分の将来について思い描く、いわば社会人としての準備期間ですから、早く就職が決まればそれでいいというわけではないと感じています。こうした状況の中で、学生たちに自分のキャリアについて考える機会をどうやって増やしていくかが、私自身の課題だと思っています。

12人と人をつなぐ「愛情」がある土地

村田:

津波古さんは民俗学との出合いがきっかけで、沖縄の文化について知る活動を始められたわけですが、いまは沖縄の文化についてどのようなことを思っていらっしゃいますか?

津波古:

私はおばあちゃん子だったので、沖縄の文化と聞くとまず祖母のことを思い出しますね。

沖縄では、年のうちの定められた日に、線香やお供え物を供えて祈りを捧げます。私も小さい頃、祖母の後をついていって、祖母がウガミ(拝み)をする様子をよく見ていました。意味はわからなくても、「祈り」が生活の一部として溶け込んでいるなかで育ちました。

たとえば、旧暦の1日と15日には、台所に祀っているヒヌカン(火の神)にお祈りし、旧暦の12月24日には、「屋敷の拝み(ウガミ)」といって今年もありがとうございました、と感謝の祈りを捧げます。また、遠方に暮らす家族の健康を願うために、ウガンジュ(拝所)に行って祈ります。

特徴的だと思うのは、自分のための祈りではない、ということです。いろいろな市町村を調査で回って、たくさんの方々のウガミにご一緒させていただきましたが、みなさん、家族の健康や先祖への感謝、村の繁栄などを祈っていました。私が知る限り、自分が◯◯できますように、といった祈りはしない。常に誰かのために祈っている。そういう沖縄の祈りに接すると「優しさ」を感じますね。家族のことだけでなく、今はまだこの世に存在していない子孫の幸せまでも祈る。一緒にその場にいると、とても温かな気持ちになります。それに触れたいという気持ちから調査を続けていた面もあります。

村田:

沖縄の祈りを優しいものとして捉える津波古さんというのは、どういう津波古さんなのでしょう?

津波古:

そうですね……やはり、調査で出会った方々の影響はとても大きいと思います。

私のように見知らぬ人間がお邪魔しているにも関わらず、みなさん優しく誠実に答えてくださいますし、ご飯をご馳走になることもよくありました。そうしたみなさんの態度に、先ほどの「祈り」に通じる優しさを感じるんですね。もしかしたら私は、自分の祖母や、もっと前の祖先から受けてきた愛情に近いものを、調査で出会うみなさんから感じているのかもしれません。

村田:

キャリアアップセミナーのお話でも「学生の成長には、地域全体からの『愛情』が必要」とおっしゃっていましたね。そこに通じるお話だと思います。

津波古:

たしかに、そうかもしれません。沖縄には、そうした人と人をつなぐ愛情があると信じている自分がいますね。

与那原町には「与那原大綱曳(おおつなひき)」という、440年 余りの歴史があると言われる綱引きの神事があります。町中総出で行なわれる祭りが今に受け継がれているのも、ベースに愛情があるからではないかと思います。だからこそ、キャリアアップセミナーについても、町全体に広げていくことができた気がします。

与那原大綱曳2016当日

与那原大綱曳2016当日

13沖縄を体現する「語り」を受け継ぐ

村田:

キャリアアップセミナーの取り組みと並行して、大学院で「オーラルヒストリーのデジタルアーカイブ化」を研究なさったそうですね。この研究についても教えていただけませんか。

津波古:

きっかけは、2019年のCDAの広島大会にさかのぼります。そこで、被爆者の方に直接お話しを聞かせていただくという貴重な経験をしました。その後、CDAのグループでロールプレイングをしながら深めていったのですが、不思議なことに、広島の原爆の話を聞いて、私は沖縄のことを話したい、話さなくては、という思いがどんどん出てきたんですね。

その時に思ったのは、自分が最近、沖縄の歴史から遠ざかっていた、ということでした。大学では民俗学の研究で沖縄のことを熱心に調べていましたし、社会人になっても観光や博物館の仕事で沖縄の歴史について考える機会がありました。でも、その仕事を辞めてからは、沖縄の歴史に目を向けることがほとんどなくなっていました。もちろん、環境が変わって機会が減った、ということもありますが、もしかしたら、そこを見ないようにしていたのかもしれないと気づいたんです。沖縄の歴史を学んで誰かに教えたり、情報発信したりするのは、自分の役割ではないと無意識に思っていたのかもしれません。

そういう自分がいたことに気づいたら、何気なく見ていたテレビのニュースや新聞などで、沖縄に関することをたくさん目にするようになりました。姉妹校の岐阜女子大学の大学院に入学したのはちょうどその頃です。当初は、キャリアを研究テーマにしようと考えていましたが、沖縄の歴史に関わることを研究することにしました。

村田:

具体的にはどんな研究をなさったんですか?

津波古:

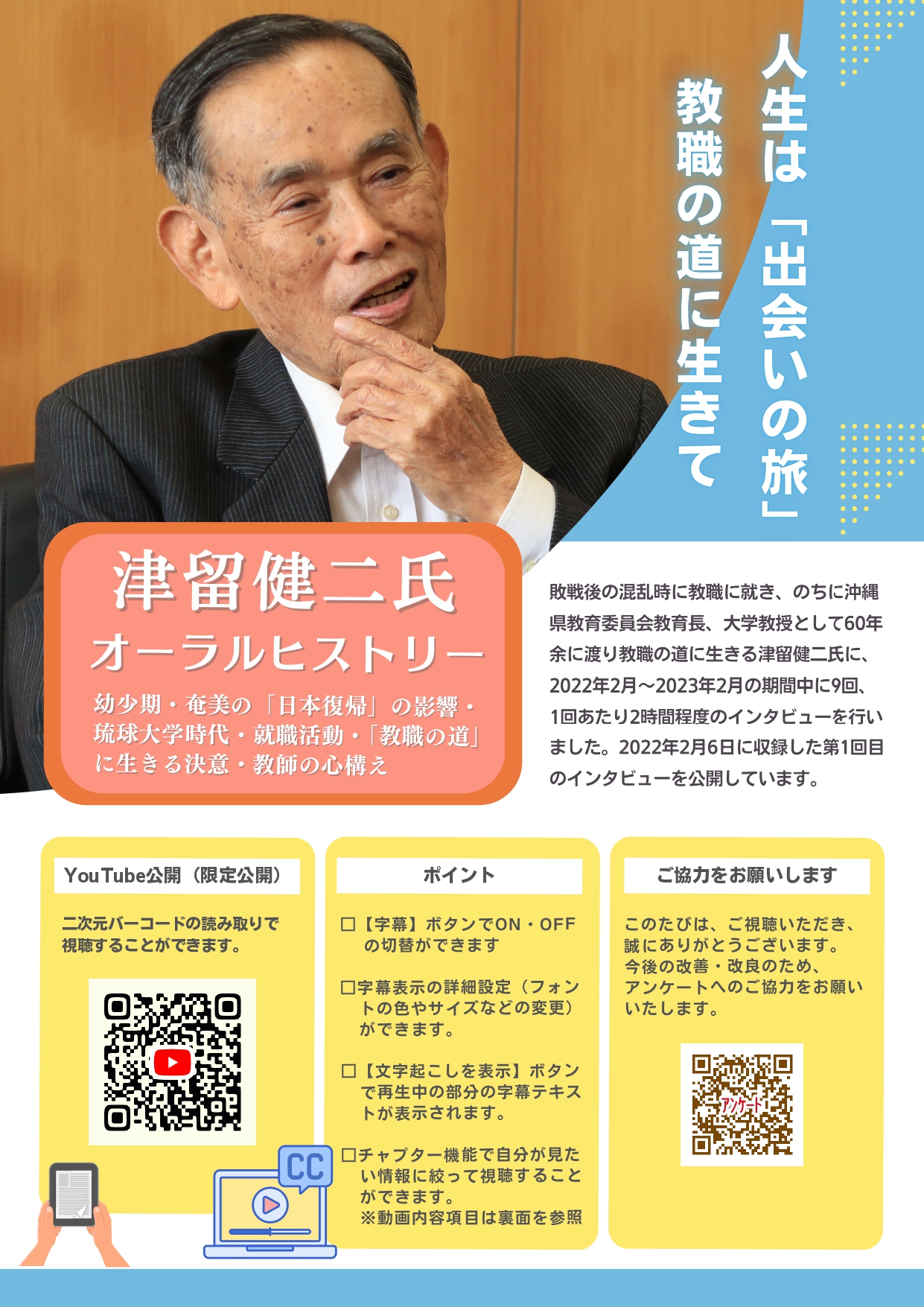

戦後の混乱時に教職に就き、のちに沖縄県教育委員会の教育長や大学教授として 60 年以上教職に携わってこられた津留健二さんという先生がおられます。戦後の復興に深く関わってこられた先生の「語り」をデジタルアーカイブにして、それを今の学生たちの授業で用いることで、次世代に伝えていくという試みです。

先生のお話をうかがっていると、戦後の復興への思いとは、まさに平和への願いに通じていると感じます。これは私たちの世代が受け継いでいかなければならないと、YouTubeなどデジタルを用いながら若い世代に伝えようと試みています。

根底にあるのは、小学生6年生の時の転機で感じた気持ちなんだと思います。学ぶことは面白い。学ぶことは視野を広げ、人生を豊かにする。それを今の学生にも感じてほしくて、働きかけているのだと思います。

津留氏オーラルヒストリーの紹介

(津波古吟枝様 作成)

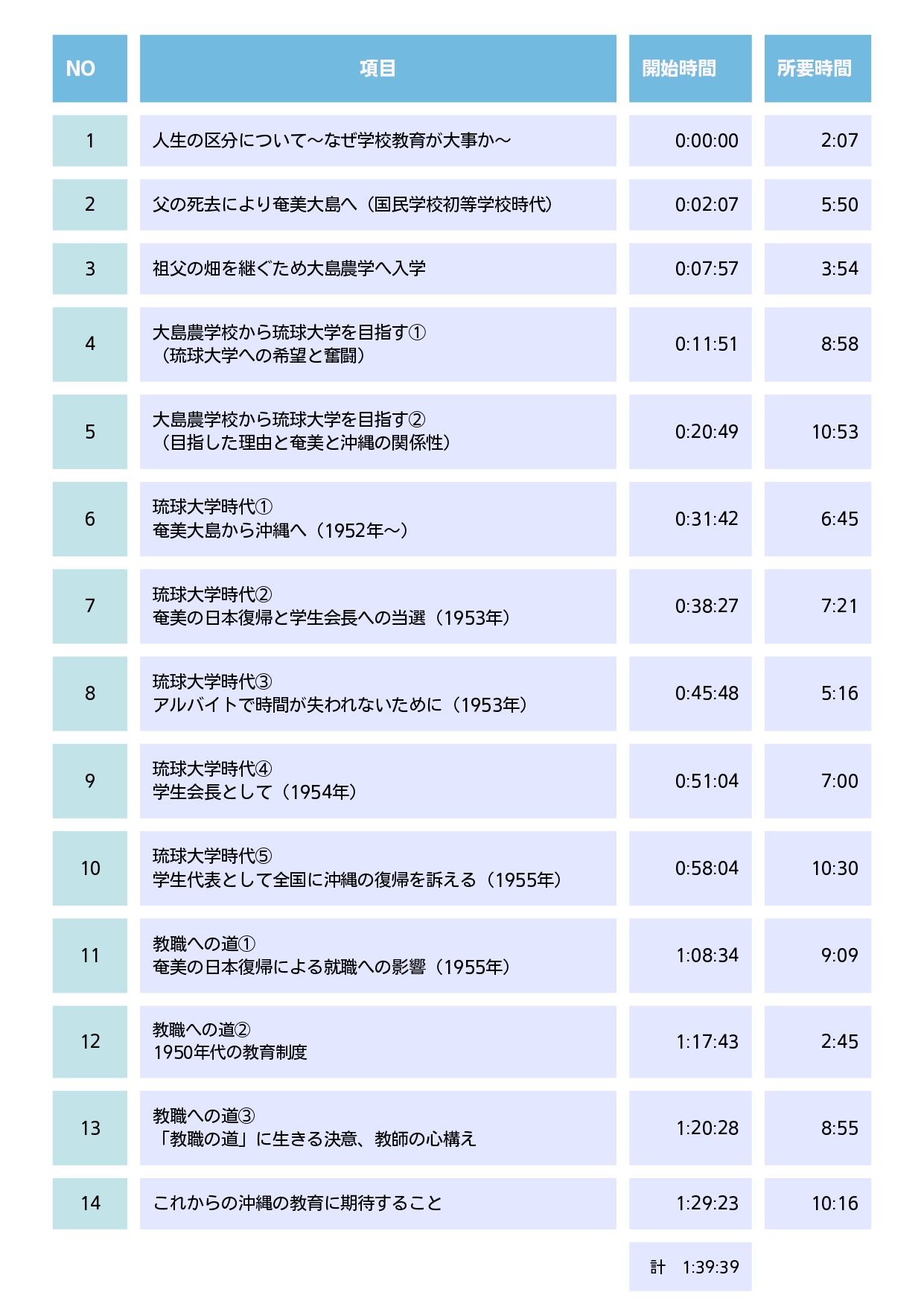

津留氏オーラルヒストリー内容項目

(津波古吟枝様 作成)

津波古:

もちろん、先生の「語り」は私自身の学びにもなっています。91年分の人生を聞かせていただく中で、先生がどんな事態に直面し、それをどう乗り越えて来られたのかがありありと目に浮かびます。その時代の沖縄の風景までが見えてくる気がするんですね。先生のお話を聞かせていただくうちに、何か困難に直面すると、ふと先生の言葉が頭に思い浮かぶようになりました。こういう時、津留先生だったらどうなさるだろうと考えて、先生の人生から今につながる学びを得られていると思います。

村田:

素晴らしいですね。沖縄の歴史とそこで暮らしてきた人たちに目を向けて自分の中に吸収しながら、それを次の世代に受け渡していこうとする津波古さんがいますね。

津波古:

そう言っていただけるととてもありがたいです。この2年間、ずっと先生の言葉に触れてきて、たくさんの学びと勇気をいただきました。

この素晴らしさをぜひ多くの人にも分かち合いたいと思っています。私にとっては究極の推し活ですね(笑)。

津留健二さんオーラルヒストリ―の収録の様子

14答えがない問いに楽しみながら向き合う

村田:

改めてうかがいます。津波古さんにとって、地域で働くこととは?地域で作るキャリアとは?どんなことなのでしょうか?

津波古:

私が最近よく思うのが「地の利を活かす」という言葉です。

民俗学を学んで、その土地の文化や伝統は、その土地ならではの地形や気候や歴史と切り離せないものだと知りました。それぞれがオリジナルなのです。そのことを思うと、地域には材料がたくさん詰まっている気がします。「課題」というのは、往々にして他と比べてどうなのか、という見方に端を発します。いったんその見方を脇に置いて、その土地、その場所ならではのことを突き詰めていくことで、ものすごい独自性が生まれるんじゃないかと私は思っています。きっと、人についても同じではないでしょうか。人と比べる見方をやめて、その人ならではのものを追求することで、それまで思いもつかなかった道が見えてくるような気がします。

キーワードは「~だからこそ」ですね。

「コロナ禍だからこそ」「沖縄だからこそ」「小さな町の小さな大学だからこそ」……これらと向き合うことで、地域全体でキャリアアップを目指すセミナーをつくることができました。「~だからこそ」を突き詰めることで、誰にも真似できないものができる。そこにあるものこそが、地域の魅力かなと思います。

村田:

地域で生きるとは、津波古さんにとってどういうことでしょうか。

津波古:

難しい質問ですね……なかなかこれという答えが思い浮かびません。でも、答えがないからこそ面白いと私は思うんです。

私は意外に、ああでもないこうでもないと考えるのが嫌いではないんですね。そんな様子を見ていたあるキャリコン仲間が、『モヤモヤを愛す』という言葉を私に贈ってくれました。私の嗜好を言い表している気がして、とても気に入っています。

答えがないということは、自分で作っていけるということです。キャリアカウンセリングも一緒ですね。だからこそ面白い。これからも、何が起こるかわからないものに対して、楽しむつもりで向き合っていきたいと思っています。

エン・モア合同会社代表。編集者/ライター。ビジネス誌のインタビューを中心に幅広いテーマの記事を執筆。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30