「関西ここからキャリア」レポート2~ミドルシニア社員 キャリア開発支援のポイント~

未分類

2025.6.24

日本マンパワー関西支社では、企業人事担当者の方を対象に、キャリア開発支援の参考情報をご提供し、参加者同士で情報交換をしていただくセミナーを開催しています。

2025年5月に開催した第2回目セミナーでは、「ミドルシニアのキャリア開発支援」をテーマに、活発な議論と情報交換が行われました。本記事ではその内容の一部を再構成の上ご紹介します。

●第2回目セミナー 2025年5月22日実施

●登壇者 秋本暢哉(株式会社日本マンパワー マネジメントコンサルタント)

*延べ1000社以上のキャリア開発支援に従事

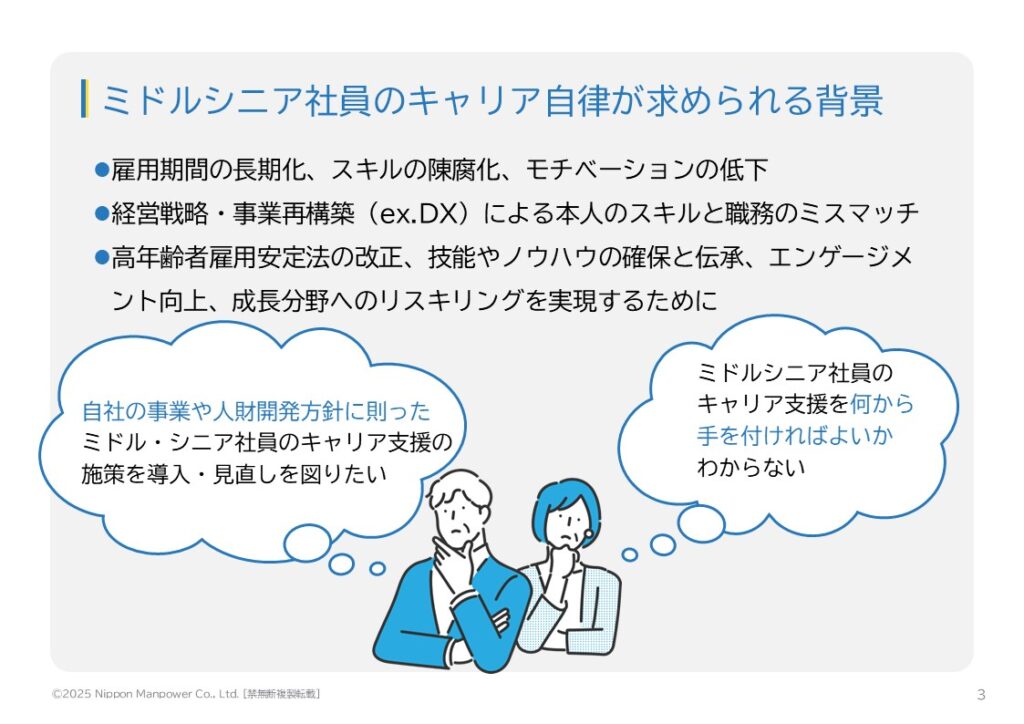

1ミドルシニア社員のキャリア自律が求められる背景

日本マンパワー関西支社長 小森田:

本日のテーマである「ミドルシニア社員のキャリア開発支援」ですが、私自身、このテーマに関わり始めて15年以上が経ちます。また、本日のメインスピーカー秋本も、この分野で20年以上にわたり、数多くの企業様をご支援してまいりました。

20年前を振り返ると、当時は、福祉的な意味合いでの再雇用と、弊社は携わっていませんが、バブル崩壊後という時代の中、できるだけ社外での再就職を促す関わり方が多く見られたように思います。

しかし、近年では状況が大きく変わりました。高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用機会が確保され、さらに、70歳までの雇用機会確保も努力義務となった影響も大きいと思います。今では、企業各社がミドルシニアのキャリア開発支援について、具体的な施策の検討や実施に本腰を入れるようになり、本当に「待ったなし」の状況になっていると感じています。

本日は、弊社からの情報提供だけではなく、参加者の皆様同士で、現在進行形の「生きた」情報を交換していただければと思います。そして、それが皆様の会社にとって有用なものとなれば、大変嬉しく思います。

株式会社日本マンパワー マネジメントコンサルタント 秋本:皆様、今日はよろしくお願いします。

近年、ミドルシニア社員の課題として、次の2つがよく挙げられます。

・雇用期間の長期化によるモチベーション低下

・従業員本人のスキルと職務のミスマッチ、及びリスキリングの必要性

経営戦略事業の再構築や、DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れの中で発生

今日の参加者の事前アンケートでも、「役職定年者や再雇用者の活躍に課題を感じる」という企業様が全体の75%でした。また、同じ事前アンケートで、「50歳代社員へのキャリア研修やキャリア面談の導入を検討中」という企業様は全体の50%を占めました。

今日ご参加いただいた方の多くが、ミドルシニア社員が持つ課題解決策の1つとして、キャリア開発支援に関心を持っている状況が伺えます。

【補足】ミドルシニア社員の定義 日本マンパワーでは、40代~50代前半をミドル社員、50代後半以降をシニア社員と呼称させていただいています。

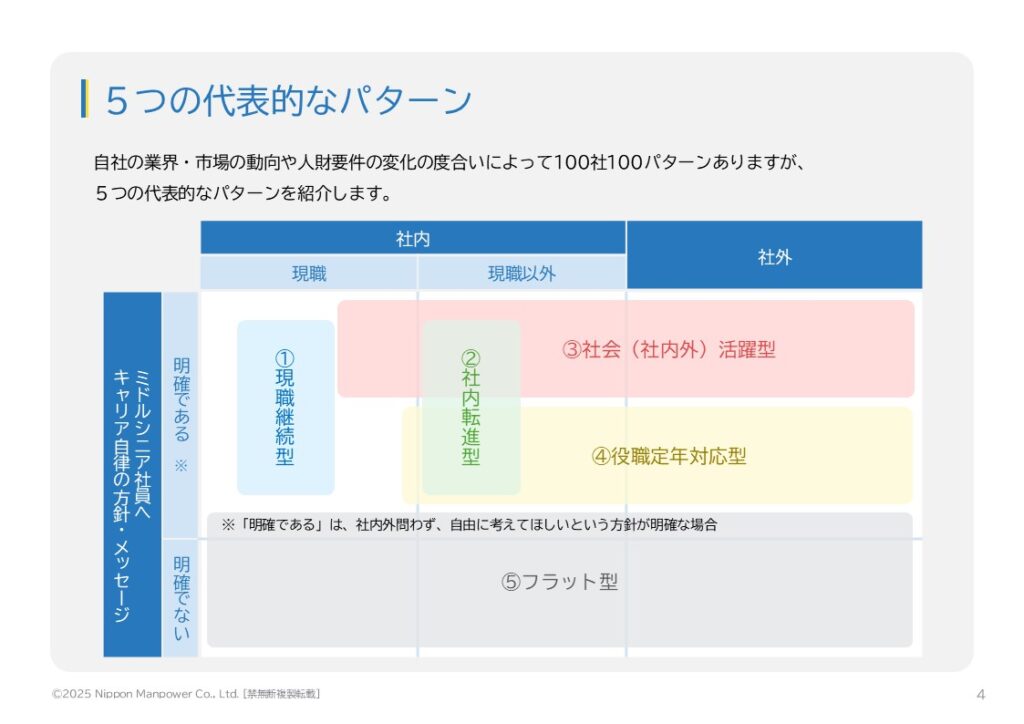

2企業方針と活躍場所に応じた5つの支援パターン~ミドルシニアのキャリア開発支援の理解を深めるために~

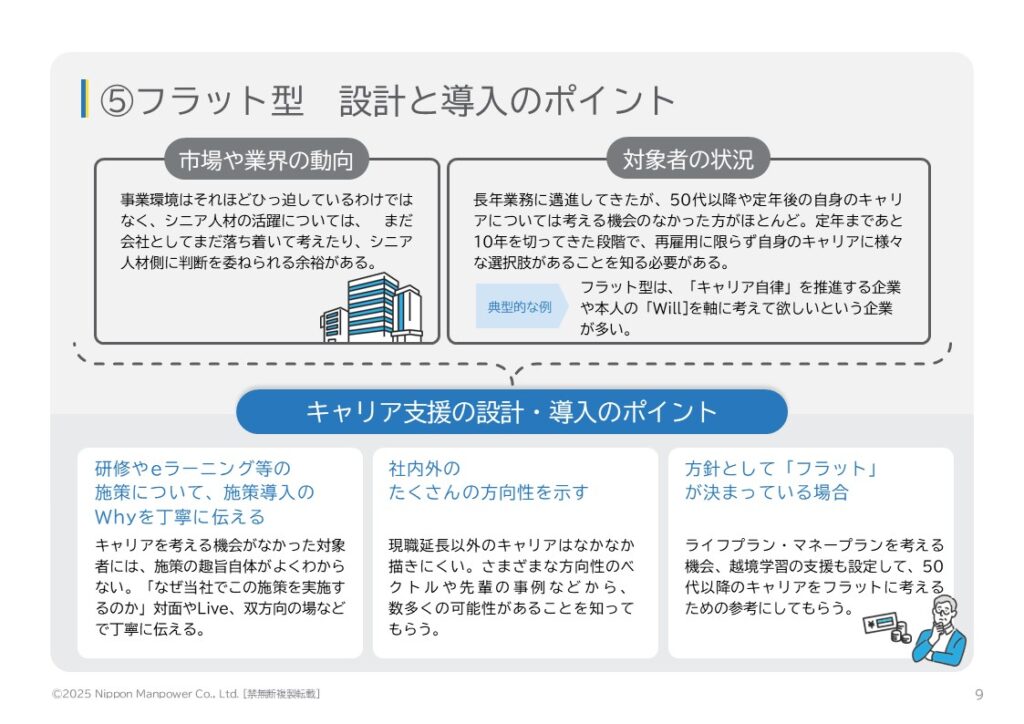

秋本:ミドルシニア社員のキャリア開発支援の在り方は100社100様です。企業の経営戦略や業界動向、対象者の状況によって異なります。しかし、これまでのご支援の経験から、便宜的に5つのパターンに分類したのが下の図です。

これから各パターンを個別にご紹介していきます。「うちの会社は、このパターンとこのパターンの折衷型かな?」など、ぜひ自社の状況を振り返りながら聞いて頂ければと思います。

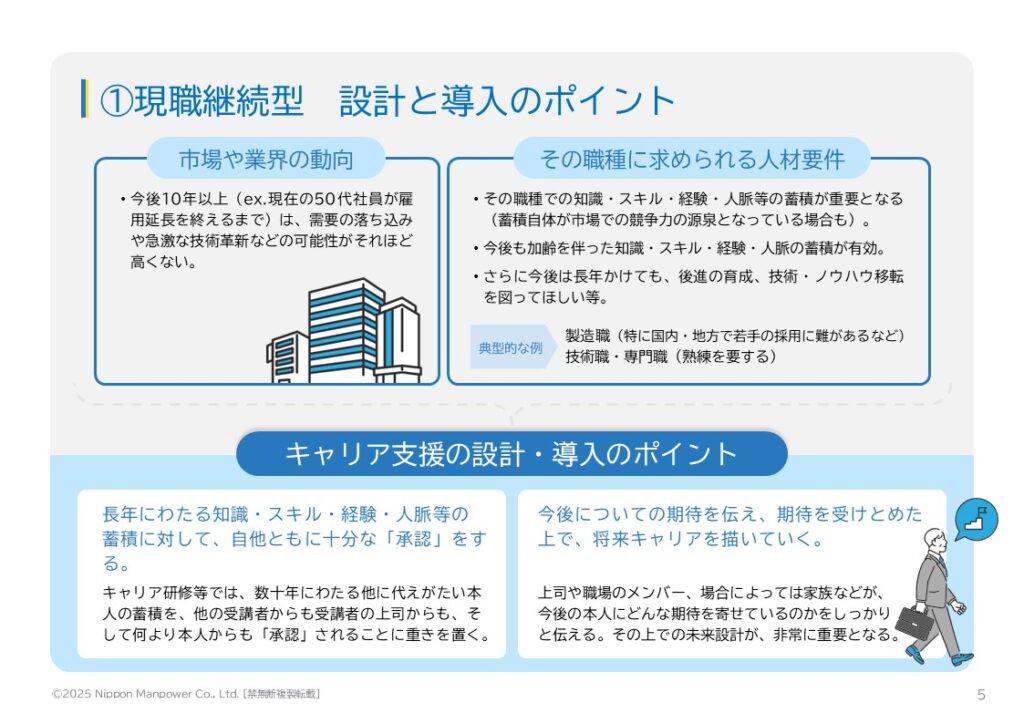

(1) 現職継続型

【現職継続型】

|

秋本:ここ数年、増えているのが「現職継続型」です。今後10年以上、概ね好調と期待できる事業・業界でこのパターンをとる場合が増えています。

若手人口の減少による人材不足もあり、ベテラン社員に、より長く会社に貢献してもらいたいと考える企業が増えているのです。

また、ミドルシニアのノウハウが事業にとって重要な場合も「現職継続型」が選ばれています。典型例が、製造業の技術職、専門職の方々です。例えば、製品を作る大きな工場・プラントでは、長年の経験はかえがたい価値です。こういった技術職・専門職のミドルシニアには、仕事を続けてもらうだけでなく、合わせて、後進の育成や技術伝承が期待されるケースもあります。

この「現職継続型」でのキャリア支援において重要になってくるのが「承認」です。というのも、多くの日本型企業で、ご存じの通り、総賃金の構造上、ミドル期になると「役職定年」や「賃金カーブの頭打ち」が発生し、従業員のモチベーションが下がりやすくなります。

そこで、会社から従業員に、「あなたが持つノウハウや経験を認めている」というメッセージや今後の期待を伝え、それを踏まえて、ポジティブな将来像を描いていただくことが大切です。

弊社では、こういった事例では、担当する仕事への見方・考え方や取組み方を工夫し、自分にとって意味あるものに創り変えていく「ジョブクラフティング研修」などをよくご提案させて頂いています。

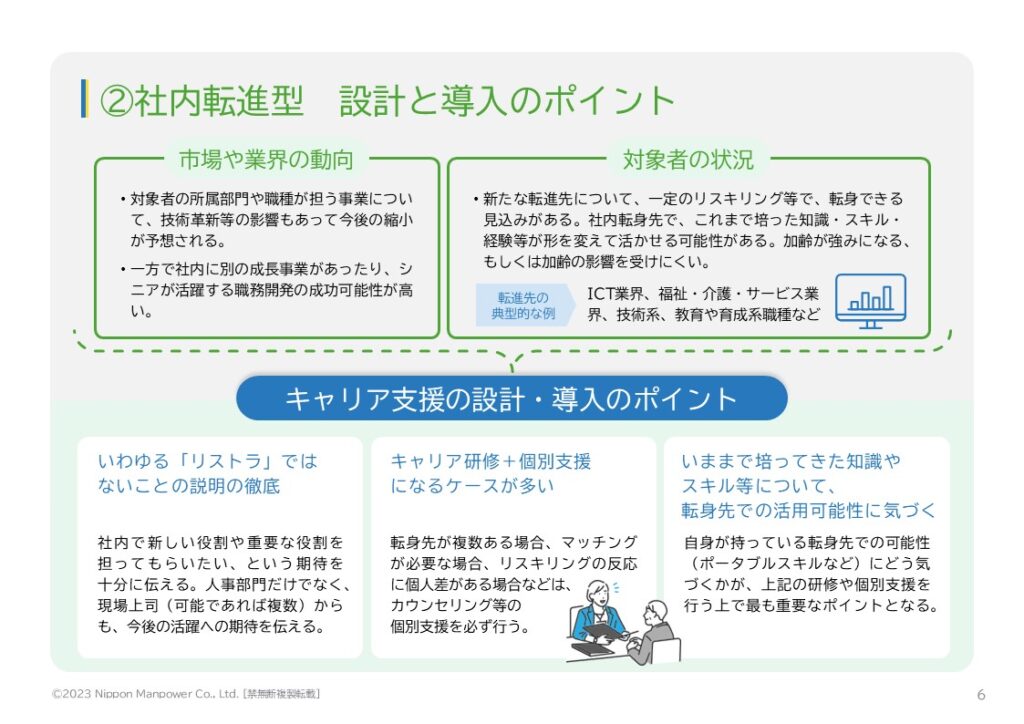

(2) 社内転身型

【社内転身型】

- ミドルシニア社員が活躍する場所=社内の現職以外

- ミドルシニア社員に対する、会社からのキャリア自律の方針・メッセージ=明確

秋本:昨今は環境変化が激しく、成長事業・縮小事業は日々移り変わっています。そのため、ミドルシニア社員に、社内で現職以外の仕事に就いてもらう「社内転身型」を支援する企業様は今後も増えるものと考えています。

弊社では、今まで、例えば、メディア関連会社様(紙媒体から、デジタル媒体やイベント関連を主要事業へと転換中)や大手化学メーカー様(事業再編によって撤退する事業のベテラン社員の再配置を進めている)など、多くの企業様でミドルシニア社員の方のご支援をしてまいりました。

直近の転身をご予定されている方だけでなく、5年先10年先の社内転身を見据えてのご支援も多く行っています。この場合、研修では、従業員の方に、長年培ってきた知識やスキル、部署が変わっても活かせそうなポータブルスキルやリソース、これから身につけたい知識・スキルを考えてもらったりしています。

さて、この「社内転身型」キャリア支援で重要なのは、従業員の方に、「これはリストラではない」と明確に伝えることです。

キャリア開発研修の中で、また、可能なら直属上司の方から、「会社としては、あなたが社内の新しい仕事に十分対応できると考えている」「キャリアチェンジを乗り越えて活躍できると期待している」としっかり伝えていく必要があります。

社内転身型の場合、転身先が複数あって個別性が高い場合もありますので、研修に加え、従業員各個人へのキャリアコンサルティング実施も効果的です。

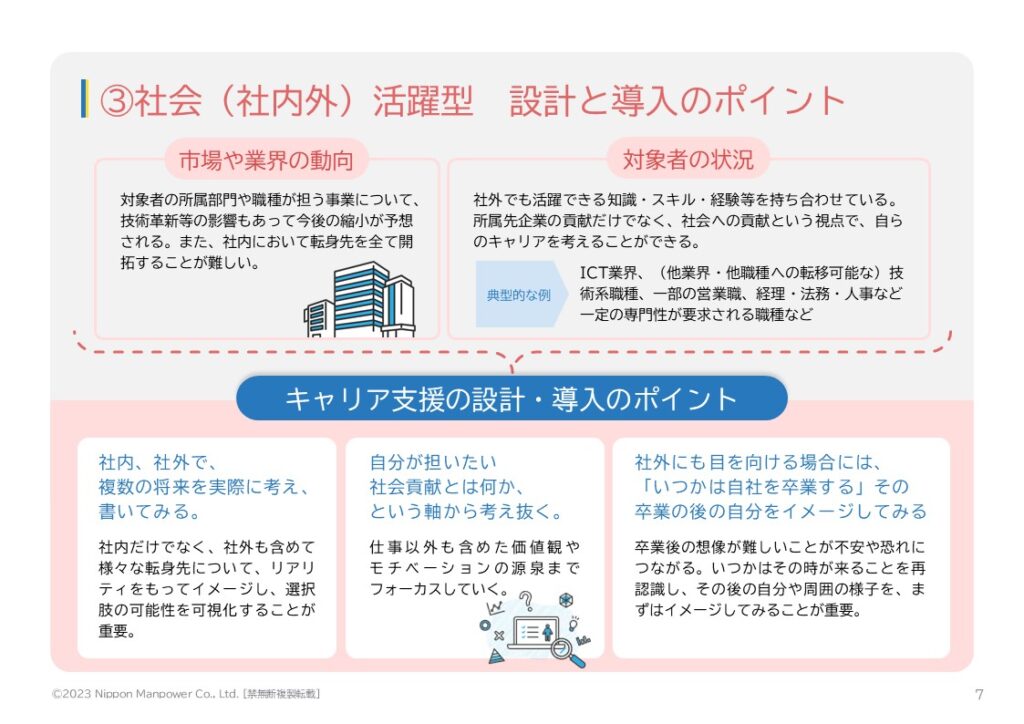

(3) 社会(社内外)活躍型

【社会活躍型】

- ミドルシニア社員が活躍する場所=社内外(社会)

- ミドルシニア社員に対する、会社からのキャリア自律の方針・メッセージ=明確

秋本:「社会(社内外)活躍型」は、私がこの分野に携わって以降、ずっと一定のニーズがあります。

事業の再構築により、社内だけでは転身先が見つからない場合に選ばれるパターンが多いのですが、現在は経営環境が良好な企業でも増えています。

対象者は、社外でも活躍できる知識・スキル・経験を保有し、社会貢献の意識を持つ方が多いです。他業界・他職種への転移が可能な技術職や営業職、経理や法務、人事など、一定の専門性を持つ職種によくみられます。

この「社内外活躍型」でのキャリア支援では、従業員の方に、社内・社外で複数の将来シナリオを検討してもらうことが重要です。というのも、特に規模の大きな企業では、「一社でずっと働くキャリア」を想定していた方も多いと思われるからです。そういった方々に、社内だけでなく、社外での可能性も具体的に描いてもらう必要があります。

●具体的な支援施策

社内外を視野に入れたキャリア形成を意識させる取り組みをご支援させて頂くことが多いです。例えば、研修で、ご自身が大事にしたい価値観や担いたい社会貢献をもとに活躍場所を考えてみる、様々なキャリアに触れる越境学習の機会をご提供する等です。

●他社様の事例

企業様の中には、キャリア開発研修の中で、社外活躍も選択肢に入れてよいと明確なメッセージをお伝えしているケース、社内副業を認めたり社外に出たOB社員との交流の場を設けたりしているケースもあります。

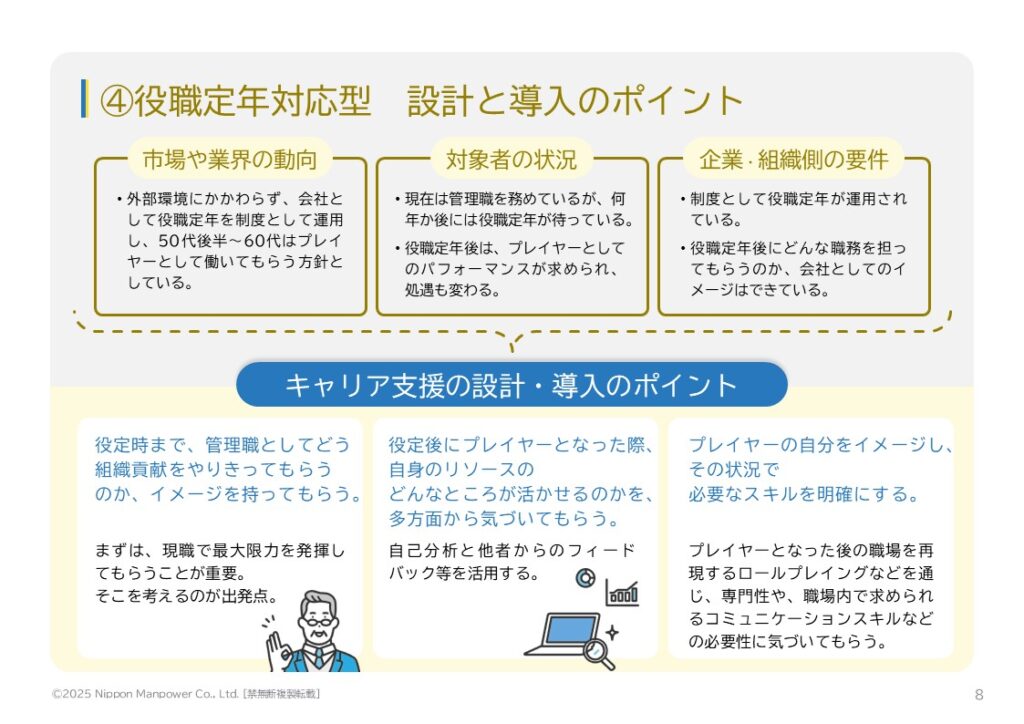

(4) 役職定年対応型

役職定年対応型~役職定年制度で、管理職からプレイヤーへ転換するミドルシニア社員の支援~

秋本:現在、役職定年制度を維持している企業は、大企業で約3割(※)と言われています。

※補足 人事院の令和5年「民間企業の勤務条件制度等調査」によれば、企業規模が500人以上の企業で、役職定年制度がある企業の割合は27.6%となっています。また、人材不足や成果主義への移行などにより、役職定年を廃止したり柔軟に運用したりしている企業が近年増えています。

役職定年を迎える方に対し、改めてプレイヤーとして活躍するための準備を支援するパターンである「役職定年対応型」。再び現場で活躍するためのアップデートも必要ですが、年下上司との協働や新しい立場での職場適応など、コミュニケーションスキルが課題となるケースも非常に多く見られます。

このパターンでのキャリア支援の例を2つ紹介します。

- ●リソースの点検を支援する…自己分析や他者からのフィードバックを活用し、プレイヤーとしても活かせるリソース、補う必要がある知識・スキルに気づいていただく。

- ●コミュニケーションの取り方を支援する…アセスメントを使った性格や行動パターンの自己分析。プレイヤーの役を演じる「即興劇ワークショップ」など

役職定年を迎える従業員の方の中には、「その時は来るのだろうけれど見たくない」と、つい未来から目を背けてしまう人が少なくありません。

そのため、企業側では、役職定年を数年後に控えた従業員に、研修などを通じて、役職定年があることをリマインドし、役職定年後も元気にイキイキ働けるよう、意識や行動を変えていこうと促す内容がよく見られます。

(5) フラット型

秋本:会社として強い方針やメッセージを打ち出すのではなく、本人の意思に委ねる「フラット型」のパターン。フラット型の例としては、1990年代まで多くの企業で行われてきた60歳定年前に、定年後の生活やマネーについて考えてもらう「ライフプラン研修」があります。しかし、60歳以降も働く人が大半となった現在、このフラット型の支援は減少傾向にあります。

もう一つ、ミドルシニアに特化した支援というより、全社員に対して「キャリア自律」の意識づけを行う「年代別のキャリア開発支援」の一環で行われてきたケースも多くあります。

3参加者の声

弊社からの情報共有の後には、参加者がグループに分かれる形で、ミドルシニアのキャリア開発支援の取り組みや課題などについて、積極的な情報交換が行われました。その中で挙がった意見、感想の一部をご紹介します。

●研修とキャリアコンサルティングをセットで実施している所が多い

私達のグループでは、40歳、45歳、50歳などのターニングポイントで研修を実施し、セットでキャリアコンサルティングを行っている企業が多かったです。また、キャリアコンサルティングは、社内で対応する場合と社外外に委託する場合の両方があり、人事だけでは手が足りない場合、社内のキャリアコンサルタント有資格者に協力を依頼している会社もありました。」

社内の人間で対応する場合・社外に委託する場合、それぞれメリットがありますよね。社内キャリコンは社内のキャリア支援施策に詳しいですし、相談者がより自己開示しやすいのではということで社外に委託するケースもあります。社内キャリコン・社外キャリコンを相談者が選べるようにしているケースもありますね。

●手上げ式の参加率向上が課題

一昨年、私の会社で、ある年齢のミドル社員を対象にキャリア研修を実施しました。またその際、研修後のキャリアコンサルティングを原則全員参加(※)にしたところ、参加率は75%でした。

※「受けたくない人は事務局に連絡ください」と案内したとのこと

ところが昨年、研修後のキャリアコンサルティングを希望制にしたところ、参加率はぐっと落ち込み、約10%になってしまいました。

一昨年にキャリアコンサルティングを受けた人のアンケートでは、『何が行われるかわからなかったが、面談を受けて良かった』という感想が圧倒的に多かったので、浸透させる意味で、ある程度強制力のある形でキャリアコンサルティングを経験してもらうことも必要ではないかと感じています。

(参加者Bさんの発表を受け)キャリアコンサルティングを積極的に受ける人を増やすには、経験者のポジティブな感想を伝えていくのが有効ですよね。

また、管理職や経営層には、まだ『キャリアコンサルティングが転職を助長する』と誤解している方もまだまだいますので、その層にャリアコンサルティングを受けてもらう施策も重要ですね。

●年代や役職による「研修格差」

私たちのグループでは、『若手や役職者、役職候補者に対する研修は比較的充実しているけれど、40代以上の非管理職に対する研修は少ないと感じる』という意見がありました。20・30代向けに手挙げ制のキャリア開発研修を行ったら、40・50代が多く参加されていたこともあったそうです。

この世代はリスキリング疲れしている面もあるものの、ミドルシニアが自分のキャリアを意識しながら働くことは、その下の世代にもいい影響があるのではという話をしていました。

4キャリア開発支援の新しいコンセプト「サステナブルキャリア」

◆持続可能なキャリアという考え方

秋本:ミドルシニア社員のキャリア開発支援において、近年、私たち日本マンパワーが軸にしている「サステナブルキャリア」というコンセプトをご紹介します。

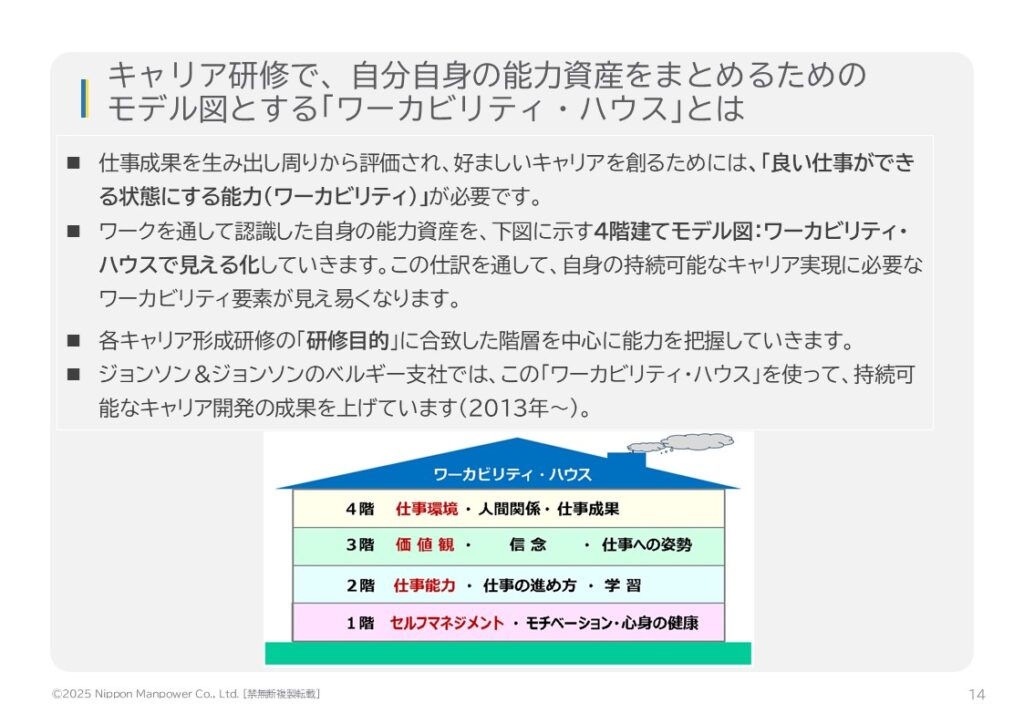

これは北村雅昭先生(大手前大学)や法政大学の石山恒貴先生などが研究されているヨーロッパ発の理論で、第4世代のキャリア理論として注目されています。個人の「幸福」「健康」「組織貢献(仕事の成果)」の3つがバランスよく実現することが持続可能なキャリアにつながるという考え方です。

◆会社と社員の両方がハッピーになる支援

秋本:この理論の優れた点は、社員の幸福・健康だけでなく、組織への貢献(仕事の成果)も同時に重視していることです。結果的に会社と社員の両者がハッピーになる状態を目指します。

また、従来のエンプロイアビリティ(雇用される能力)は組織側が決める評価でしたが、サステナブルキャリアでは個人が主体的に高められる「ワークアビリティ」(良い仕事ができる状態にする能力)を重視します。

ミドルシニア社員は実際にはワークアビリティを十分に持っているのですが、本人が気づいていないケースが多く、それを見える化することで自信と意欲の向上につながります。

例えば、ジョンソン&ジョンソンのベルギー支社では、ワークを通して認識した自身の能力資産を、下の図にある4階建ての「ワーカビリティ・ハウス」で見える化し、持続可能なキャリア開発の成果を上げています。

5セミナー主催者 日本マンパワー伊藤からのメッセージ

第2回セミナーご参加者様、ご参加いただき誠にありがとうございました。

第1回もご好評いただき、無事に第2回も終えられたことに心から御礼申し上げます。今回はミドルシニア社員のキャリア開発支援施策拡充をご検討の企業様へ他社様と交流をしながら情報収集をしていただく場として開催いたしました。

終始和気あいあいとした雰囲気でご参加いただきました。

セミナーでは皆さまが自社の事例を交えながらアドバイスしあったり、自社の課題についてお話をされたりお互いに積極的に情報交換をされておられるご様子が印象的でした。

楽しそうにお話されるなかにも、ご参加者様のお仕事への熱意を感じて、私もとても刺激を受けました。

ご感想として「来てよかった」「また来ます」というお声をいただき、私共としても開催してよかった、

皆さまにとって有意義なお時間であったと感じることができ大変うれしく思いました。

第3回は「若手社員のキャリア開発支援の課題と対応ポイント」をテーマに開催いたします。

ご関心をお持ちの方はぜひ弊社営業までお問い合わせくださいませ。

また次回皆さまと会場でお会いできることを楽しみにしております!

プロモーションイベントの運営・実務を担当。趣味は読書といけばな。最近、涙もろいのが悩みです。

この記事はいかがでしたか?

ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!

RECOMMENDED関連おすすめ記事

人気記事

-

PICK UP

イベント

【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.8.29

-

PICK UP

イベント

【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.22

-

PICK UP

イベント

【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~

2022.4.19

-

イベント

「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-

2022.2.8

-

PICK UP

特集記事

ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり

2020.12.28

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)

2020.12.4

-

インタビュー

個人

マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)

2020.10.30